発送代行サービスとは|小売事業者にとってのメリットや業者選びのポイントも解説

公開日:

:

ファッション物流

ECサイトや通信販売などの需要増加にともない、発送代行サービスを利用する小売事業者が増えているようです。

発送代行サービスを利用することで、小売事業者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。また、業者選びのポイントや気になる料金体系などもあわせて紹介します。

Contents

発送代行とは

発送代行とは、主に通信販売やオンラインショップなどにおいて、商品の出荷・配送といった物流業務を外部へ委託するサービスの総称です。

通販やオンラインショップでは、毎日のように多くのユーザーからオーダーが入り、その都度商品をピックアップしてパッケージに詰め、伝票を貼って発送しなければなりません。

また、大量の在庫を保管しておくための倉庫も必要ですが、そのような大規模な設備を用意できない事業者も多いでしょう。

自分で倉庫を持つことなく商品の販売を行いたい事業者や、大量の商品を一度に出荷する能力がない小規模な事業者にとって、発送代行サービスは大きな力になってくれます。

発送代行の主なサービス内容

発送代行サービスが担う業務はどういったものがあるのでしょうか。代表的なサービス内容を紹介します。

在庫管理

在庫を保管しておくための倉庫を用意し、商品の入荷や出庫、在庫数量などの情報を管理します。また、在庫が少なくなってきたときや、完全になくなったときなど、必要に応じて商品の発注を行い適正在庫を維持する役割も果たします。

ピッキング

ピッキングとは、顧客からの注文に基づいて商品を倉庫からピックアップする作業のことです。注文表に基づいて指定の商品を必要な数量分を取り出す必要があり、ピッキングを間違ってしまうと誤配送や顧客からのクレームにつながるおそれがあるため、正確な作業が要求されます。

検品

検品とは、ピッキングした商品が注文表通りの内容になっているかを確認し、商品そのものにも欠陥がないことを確認する作業です。

検品を行わないまま商品を発送してしまうと、ピッキングのミスに気付くことができず誤配送につながるほか、不良品の返品処理も増えてしまいます。そのため、顧客満足度を高めるためにも重要な工程といえます。

流通加工

流通加工とは、商品を販売する際に必要となる最終的な加工作業を指します。具体的には、ラベルの貼り付けや価格タグの付け替え、セット商品の組み立てなどが代表的です。

また、アパレルやファッション小物などの製品の場合には、裾上げやネームの刺繍、ボタンの付け替え、ほつれの補修作業なども流通加工に含まれます。

梱包・出荷

梱包とはその名の通り、商品を適切に梱包し顧客に配送するための作業工程です。輸送中の破損を防ぐためにも、緩衝材などを使用しながら梱包します。

出荷は、商品を物流事業者へ手渡し、顧客に届ける作業を指します。国内だけでなく、海外への出荷も含まれます。

発送代行サービスはEC出品者(個人)や小規模事業者でも使える?

発送代行サービスを提供している事業者のなかには、一定数量の荷物を扱う代わりに発送料金を割り引くという条件を設けているところも存在します。

しかし、商品の取扱量や売上規模が小さい小規模事業者や、個人でECサイトへ出品している方も多く、そのような方にとっては発送代行サービスを利用したくても断られてしまうのではないかと不安に感じることもあるでしょう。

結論からいえば、たしかに一定規模以上の荷物を扱う条件を設定している事業者も多いですが、個人や小規模事業者でも手軽に利用できる発送代行サービスも存在します。

1点単位で荷物の発送を代行でき、一般的な宅配便で発送するよりも送料を抑えられるメリットがあるため、物流業務を効率化したい事業者はもちろん、コスト削減を目的に発送代行サービスを活用する事業者や個人は少なくありません。

発送代行を利用する事業者が増えている理由

事業規模に関わらず、発送代行サービスを利用する企業は増加傾向にあります。

それはなぜなのか、主に考えられる2つの理由を解説しましょう。

人手不足の深刻化

日本では多くの業界で人手不足が深刻化しています。特に物流業界では、求人を出してもエントリーが集まらないというケースも多くあります。

少子化が進むなかで人手不足の傾向は今後さらに高まっていき、今よりも深刻化するおそれが指摘されています。

自社で多くのスタッフを採用し物流体制を一から構築するのは現実的ではなく、外部リソースをうまく活用し業務を回していくためにも発送代行サービスが注目されているのです。

eコマースの拡大

インターネットの普及はもちろんのこと、新型コロナウイルスによって自粛ムードが高まったこともあり、eコマースの利用者が一気に拡大しました。

すでにコロナ禍は落ち着き、徐々に元の社会に戻りつつありますが、オンラインで買い物をすることが習慣化したユーザーも少なくありません。

ユーザーの購買行動の変化に対応するために、新たにeコマースへ参入した事業者が増えたことも発送代行サービスの需要が拡大している一因と考えられます。

越境ECとは?個人でも可能?どんな商品に使える?始め方や物流の最適化を紹介

発送代行サービスをおすすめしたい事業者の特徴

発送代行サービスはどのような事業者に推奨できるのでしょうか。

ビジネス規模の拡大を目指す事業者

eコマースの拡大をビジネスチャンスと捉え、売上アップを目指している事業者も多いことでしょう。しかし、多くのオーダーをいただくということは、現在の体制のままでは自社での物流管理が難しくなる可能性もあります。

発送代行サービスを利用することで、ビジネスの規模に関係なく効率的な物流体制を維持できます。

個人・小規模事業者

ECサイトへ出店する個人や、ビジネスを立ち上げたばかりの小規模事業者のなかには、物流施設を保有できていなかったり、物流業務を担うスタッフを雇用するのが難しい場合もあるでしょう。

そのような方でも、発送代行サービスを利用すれば外部リソースを活用しながら効率的な物流体制を構築できます。

決済システムの導入手順や選び方を紹介|利用料や運用方法について

海外の顧客をターゲットに商品を販売している事業者

海外の顧客をターゲットに商品を販売する場合、関税や法規制、現地の物流事業者選定など、多くの複雑な課題をクリアしなければなりません。

物流に関する高度な知見と経験が求められ、何から手をつければ良いのか分からないことも多いでしょう。

海外発送にも対応した発送代行サービスを利用すれば、これらの問題を解決し、グローバル市場でのビジネス展開を有利に運ぶことができます。

物流代行サービスの発送代行業者の選び方|気になる費用相場やメリットも解説

発送代行を利用するメリット・デメリット

発送代行サービスの利用にあたっては、自社にとってどのようなメリットがあるのかを整理しつつ、同時にデメリットも考慮しておかなければなりません。

メリット

発送代行サービスの主なメリットは以下の3点です。

時間とコストの削減

自社で物流体制を一から構築・管理する場合、倉庫のレンタルや在庫管理、新たなスタッフの採用、梱包資材など、さまざまな費用が発生します。

また、商品のピッキングや梱包、発送作業にも多くの時間を要するため、特にスタッフの数が限られている小規模事業者や個人の場合は物流業務を自社で完結するのは簡単なことではありません。

発送代行サービスを利用すれば、これらの作業を代わりに行ってくれるため、時間とコストを削減し経営効率を高めることができるでしょう。

物流に関する専門的な知見とスキルがある

発送代行サービスは、物流と在庫管理の専門家であり、国内外の物流に関する法規制や税関手続きに関する知識も持っています。

そのため、発送代行サービスを利用することで、事業者は物流業務に関する問題について心配することなく、ヒト・モノ・カネの経営リソースをマーケティングや営業といった業務に集中させることができます。

顧客満足度の向上につながる

発送代行サービスを利用することで、正確なピッキングと迅速かつ正確な配送が実現できるため、顧客満足度の向上に貢献します。

丁寧な検品と梱包作業により、商品が損傷しないよう適切なパッケージングが実現できるほか、指定の日時に正確に配送されることで、顧客の信頼を勝ち取りリピーターの獲得にもつながるでしょう。

デメリット

発送代行サービスの主なデメリットは以下の2点です。

継続的にコストを支払わなければならない

発送代行サービスは荷物の取扱量や規模に応じて、毎月多額の費用を支払わなければなりません。

自社のスタッフで十分業務が回るのに、発送代行サービスを利用してしまうとコストが無駄になる場合もあるため注意が必要です。

物流業務のノウハウが蓄積されない

他社に自社の物流業務を委託することで、業務の効率化や円滑化が期待できるメリットがありますが、その一方で自社に物流業務のノウハウが蓄積されないことも意味します。

将来的に自社で物流体制を構築したいと考える場合には、発送代行事業者に丸投げするのではなく、業務の一部を自社の社員に担当させるなどの対策も必要です。

発送代行サービスとは|小売事業者にとってのメリットや業者選びのポイントも解説

発送代行サービス会社の料金体系

発送代行サービスを利用する場合、多くの方が気になるのがコストではないでしょうか。

発送代行サービスの料金体系は、以下の内訳で構成されています。

システム費用(基本料金):30,000円程度

発送代行サービスを利用するために、毎月支払う基本料金をシステム費用といいます。

1契約あたり3万円前後の料金が多く、荷物の出荷量が多いと5万円以上の費用がかかるケースもあります。

入庫費用:10〜150円/個

入庫費用とは、在庫として入荷した商品を倉庫に入庫する際にかかる費用のことです。

1個単位での入荷か、箱単位での入荷によっても費用は変わってきますが、およそ10円から150円程度が相場となっているようです。

保管費用:2,000円〜10,000円/坪

保管費用とは、在庫を保管しておくための倉庫のレンタル料です。

倉庫の立地や面積によっても費用は変わってきますが、地方や山間部などにある倉庫であれば坪単価数千円程度、都市部になると1万円程度の費用がかかります。

梱包費用:100円〜/個

梱包費用とは、商品を発送する前の梱包にかかる費用のことです。

ダンボールに入れるなどシンプルで簡易的な梱包であれば100円程度で収まることもありますが、精密機器など厳重な梱包が必要な商品や、ギフトラッピングが必要な商品となると数百円またはそれ以上のコストがかかる場合もあります。

発送費用:400円〜/個

発送費用とは、商品を目的地まで届けるための送料です。

一般的な宅配便に比べて単価は安く設定されていることが多いですが、1ヶ月あたりの荷物の量が少ないと割高になることが一般的です。

物流業界におけるコンサルティングのメリットや費用について解説

自社で発送するときにかかる費用、発送代行とどちらがお得?

コスト面に着目したとき、自社で商品を梱包して宅配便で発送した場合と、発送代行サービスを利用した場合、どちらが安く済むのかと疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

単価で比較すれば、自社で梱包し宅配便を利用したほうが、システム費用や入庫費用、保管費用、梱包費用などがかからないため安いことは事実です。

しかし、自社で物流業務を担うということは、倉庫のレンタルや物流スタッフの人件費、梱包資材の購入、在庫管理システムや受注管理システムの導入なども行う必要があります。

売上規模が拡大し、自社のスタッフだけで物流業務を回すのが困難になってきたときには、コストをかけてでも発送代行サービスを導入したほうがトータルのコストを抑えられる可能性があるでしょう。

【ヤマト運輸・佐川急便・日本郵政】大手物流3社の宅配便のサイズの測り方

発送代行の業者を選ぶ際に気をつけたい4つのポイント

発送代行サービスを提供している事業者は数多く存在します。事業者を選ぶ際に注意すべきポイントを4つ紹介しましょう。

信頼性・実績

物流業務の実績が豊富で、信頼性の高い事業者を選びましょう。

たとえば、各社のホームページでこれまでの実績を確認することはもちろん、ユーザーからの口コミやレビューを調査し参考にしてみるのもおすすめです。

費用

発送代行サービスの料金体系は画一的ではなく、条件などによっても異なるため、コストとサービス内容を比較しながら検討することが大切です。

具体的には、保管料や梱包料、発送料金などはもちろん、返品処理の料金などが設定されていることもあります。

システムや設備の状況

最先端の在庫管理システムや設備などを採用している業者を選ぶことがおすすめです。

たとえば、在庫管理システムでは、在庫情報のリアルタイム更新はもちろんのこと、荷物の追跡や正確な出荷情報の更新、返品管理なども可能にし、物流品質の向上に貢献します。

対応可能な業務の内容・範囲を確認

発送代行サービスによっても対応可能な業務の内容や範囲は異なります。

たとえば、ピッキングや検品など一般的な物流業務は対応できても、流通加工やギフトラッピングなど専門的な業務には対応できないこともあります。

物流代行サービスの発送代行業者の選び方|気になる費用相場やメリットも解説

OTSはアパレル・ファッション・ジュエリーに特化した物流アウトソーシング専門会社

発送代行サービスの利用にあたっては、自社が取り扱う商材の種類に応じて専門業者を選ぶこともおすすめです。

たとえば、アパレルやファッション小物、ジュエリーといった商材は、同じ品目であっても複数のカラーバリエーションやサイズがあり、それに応じて在庫を管理しなければなりません。

必然的に在庫量も多くなり、適切な管理ができていないと注文内容とは異なる商品が配送されることも考えられます。

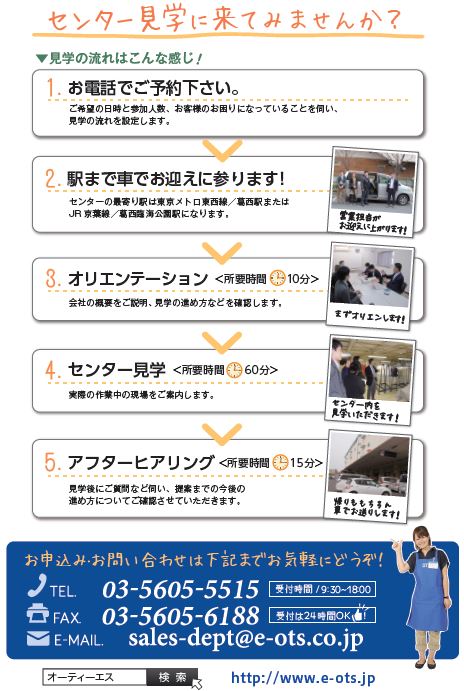

アパレルやファッション、ジュエリーに特化した発送代行サービスを検討している場合には、ぜひOTSへご相談ください。OTSはこれらの商材に特化した物流アウトソーシングの専門会社であり、発送代行サービスを含めた物流業務の最適化や物流体制の構築を支援できます。

まとめ

物流業界では深刻な人手不足が続き、人材の確保が困難になってきていることから発送代行サービスの需要が増加しています。

発送代行サービスには時間やコストの削減、物流業務に関する専門的な知識やノウハウを活用できるといったメリットがある一方で、自社に物流業務のノウハウが蓄積しにくいといったデメリットもあります。

発送代行サービスの料金体系なども十分理解したうえで、自社の物流業務最適化に向けて検討してみましょう。

OTS PR

最新記事 by OTS PR (全て見る)

- 【オーティーエス】2025卒会社説明会開催中 - 2024年3月11日

- 不動在庫(デッドストック)がもたらすデメリットと対処法 - 2023年6月19日

- オムニチャネルとはどんな戦略?メリットを解説|成功事例も紹介 - 2023年6月14日

ブログの読者になる

メールで受け取ることができます。