染色堅牢度検査のニーズが増えています

こんにちは!ファッション物流アドバイザーの阿藤です。

週末から猛暑が続いていますね・・・

外回りしているととろけそうです。

最近は夫婦で散歩することが多いのですが

日曜は、自宅からイクスピアリまで歩いて

映画を見に行きました。

炎天下の中、約2時間の徒歩は、

正直、危なかったと思います・・・

なにもなくてよかった(汗

さて、汗をかく季節にちなんで?(笑)

『色落ち』について触れてみます。

せっかく高いお金をだして買ったワンピースを着て

車にのったら、シートに色移りしてしまった!

シートも本革で修理に相当お金がかかる!

どうしてくれるんだ!!

といったような事例から・・・

色落ち検査を行う機運が高まっているようです。

正確な表現だと

染色堅牢度(けんろうど)検査といいます。

従来はちゃんとした検査機関に検査をしてもらって

その証明書を受領する必要があります。

※ご参考までに検査機関様のページもご確認ください。

上記のページを見てもらうとわかるのですが、

色落ちの検査といっても、

光であったり、汗、洗濯など・・・

多岐にわたっています。

検査方法としては、

検査対象の生地を切り取って実施することがほとんどなので

つまりは、試験用に商品を破壊する破壊検査となることが多いです。

さて、ここで当社のような物流会社にも要望があることは・・・

『検査機関に出すほど商品がないけど

簡易でもいいから色落ち検査を事前に実施してもらいたい』

といった要望を頂くことが多くなりました。

もちろん、当社は検査機関ではないので

検査をするための、温度や湿度など安定したいわゆる検査室はなく、

また、破壊検査をいやがるブランド様が多いので

検査担当者によるハンド摩擦による検査が主流となります。

つまりは、あくまで簡易検査であって、

検査証のない、基準確認のための作業といった位置づけになります。

なぜ、そのような要望を頂くことになったのか

自分なりに考察しますと、

①納入先(百貨店、セレクトショップ)から簡易検査の実施をいわれるようになった

②アテンション、ケアコード(取扱い注意事項)を事前に盛り込むことでクレームを回避したい

③事前に色止め加工を行いたい

上記のようなことが考えられます。

今年の年末施行の品質表示の変更もありますが

実はそんな流れにも年々変化があります。

『やらないよりやった方がいいよね』

と思う方もいるかもしれませんが

色落ち検査を必要とするインポートブランドは

総じて商品の奥行(品番当りの数量)が少ないことが多く

検査の費用対効果はよく分析されることをお勧めしています。

『やった方が良いのか、OTSが教えてよ!』

という声もありますが、悩ましいことが正直なところです。

そのブランドのいままでのクレーム発生背景や

購入層の生活想定状況など

品質については、生産から販売、そして販売後に至る領域からの検証が必要となります。

もちろん、実施している場合は、どれだけ実施して、

どんな反応があったのかは、実績としてご提示できますので

一緒に検討してもいいと思います。

ファッションは、その商品を通じて

豊かな気持ちになっていただくことが大事ですので

OTSはそのお手伝いをさせていただき、

また、せっかく手にした商品で

残念な思いをさせないために

さらにそのお手伝いをさせていただき、

そのブランドが発展・成長することを

いつも思って携わらさせていただいています。

OTS マーケティング部

最新記事 by OTS マーケティング部 (全て見る)

- 皮革品の修理を対応できるように進行しています! - 2020年5月22日

- 健康経営と新型コロナウィルスへの対応 - 2020年5月8日

- 【えるぼし認定「3」取得!!】 - 2020年1月20日

ブログの読者になる

メールで受け取ることができます。

関連記事

-

-

ファッション物流アパレルに必要な設備揃ってます

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

評価者研修に参加しました。

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

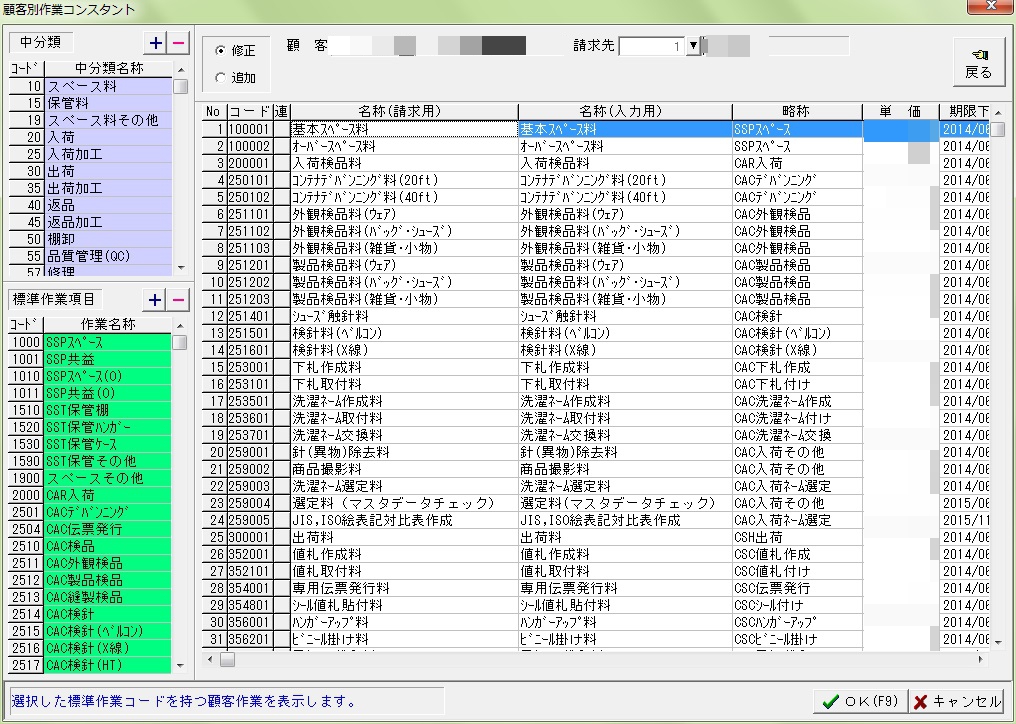

請求項目の見直しについて

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

新取扱い表示記号について

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

QCサービスの可能性

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

- PREV

- 【ニューズレター7月号紹介】インハウス研修特集&新入社員紹介

- NEXT

- オムニチャネルの悩み解決!