物流倉庫における保管料の相場や計算方法を解説

メーカーや卸売企業、小売店舗を経営するうえで、自社が取り扱う製品の在庫をストックしておく物流倉庫は必要不可欠です。

しかし、倉庫に在庫を保管するとなると、当然のことながらコストが発生します。

このような物流倉庫における保管料は、どの程度の金額が相場となっているのでしょうか。

保管料を算出するための計算方法や、コストを削減するためのポイントなどもあわせて紹介します。

Contents

倉庫の保管料が物流コストを占める割合

物流にかかるコストを総称して「物流費」とよびます。

物流費という言葉を聞くと、一般の方の多くは宅配便に支払う送料のようなものをイメージしがちですが、実際には輸送にかかるコストだけでなく、ほかにもさまざまなコストが含まれています。

特に法人向けのBtoB物流の場合、在庫を倉庫に保管しておくための保管料、商品にタグや値札を付けたり梱包したりする流通加工のコストもあります。

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会では、物流コストの最新動向についてまとめた「物流コスト調査報告書」を公開しています。

2021年のデータによると、物流費全体に占める倉庫の保管料の割合は全業種平均で17.0%となっています。

業種別に見てみると、もっとも割合が高いのは卸売業の19.5%、反対にもっとも低いのは小売業の13.0%となっています。

卸売業は各店舗へ製品を提供する立場にあることから、必然的に倉庫保管料が占める割合は高くなることが分かります。

ちなみに、2020年以前のデータは以下の通りです。

- 全業種平均値

- 2020年:15.7%

- 2019年:15.8%

- 2018年:16.9%

- 2017年:16.6%

倉庫の保管料の平均相場

倉庫へ在庫を保管する場合、自社が有している倉庫に保管する企業もありますが、多くの場合は貸倉庫を契約し賃料を支払っています。

貸倉庫の契約は、立地条件や倉庫の規模などによっても変わってきますが、坪単価としては毎月3,000円から7,000円程度が相場となっています。

これに加えて、固定費として在庫管理のためのシステム利用料に月額2〜5万円程度、倉庫によっては業務管理料とよばれる費用がさらに1〜5万円程度加算される場合もあります。

大規模な倉庫で首都圏にも近く、高速道路のインターチェンジが近隣にあるなど立地条件が良好なところは坪単価も高くなる傾向にあります。

また、単に在庫を保管するだけでなく、入庫した商品を検品したり、発送する際にピッキングや梱包するための費用も変動費として保管料に含まれます。

アパレル製品を倉庫に保管した場合には商品1個あたり500円程度、食品や飲料を保管した場合には、650円程度の保管料が相場となっています。

ちなみに、食品や飲料の保管料が高額なのは、温度や湿度の厳重な管理が必要となるためです。

| 固定費 | 倉庫保管料 | 3,000〜7,000円/月 |

| システム利用料 | 1〜10万円/月 | |

| 業務管理料 | 1〜10万円/月 | |

| 変動費 | アパレル製品 | 1個あたり500円程度 |

倉庫の保管料の算出方法と単位

一口に倉庫保管料といっても、荷物の大きさや形状、数などによっても月額料金が変動してくることがあります。

ここで重要なのが、保管料の算出時に使われる単位の違いです。

おもな5つの単位を例に挙げながら、それぞれの違いを見ていきましょう。

個建て

個建てとは、荷物1個単位で算出する方法です。

当然のことながら、荷物のサイズが大きいほど1個あたりの単価は高額になります。

均一なサイズの荷物を大量に保管したい場合に、個建てという単位が多く用いられます。

坪建て

坪建て、または坪貸しともよばれ、その名の通り坪単位で保管料を算出します。

上記で紹介した平均相場も坪建てをベースにしており、貸倉庫の契約ではメジャーな単位といえるでしょう。

保管する荷物のサイズや量がバラバラで、個建てでは算出が難しい場合でもフレキシブルに対応できるメリットがあります。

パレット建て

パレット建てとは、物流現場で多く用いられる板状の台「パレット」をベースに、1パレットあたりの保管料を算出します。

大量にある荷物をパレットに積載して輸送・保管する際などにおいては、便利な単位といえるでしょう。

重量建て

重量建てとは、保管する荷物の重量に応じて保管料を算出する方法です。

たとえば、石油や薬品、穀物などを倉庫に保管する際には重量建てが多く用いられます。

容積建て

容積建てとは、荷物の3辺(縦・横・高さ)をかけ合わせた容積に応じて保管料を算出する方法です。

特に海外からコンテナで輸送されてきた荷物は、コンテナの容積をベースに算出するケースが多くあります。

三期制を使った倉庫保管料金の計算方法

倉庫保管料の算出にあたっては、上記で紹介した単位だけでなく、三期制とよばれる手法が用いられることもあります。

これはその名の通り、以下の3つの期間に分けて保管料を算出するというものです。

- 1期:1日〜10日

- 2期:11日〜20日

- 3期:21日〜月末

具体的な算出方法は以下の式の通りです。

(1期末・2期末・3期末までの保管在庫数 + 当月入荷総数)× 保管料単価 = 1か月の保管料

上記にある保管料単価とは、単位ごとに決められた単価を指します。

三期制のメリット・デメリット

物流業界では、倉庫保管料の算出に三期制が用いられるケースが多く見られますが、その背景にはどういったメリットがあるのでしょうか。

また、反対にデメリットとして考えられる内容も紹介しましょう。

メリット

三期制の最大のメリットは、在庫量に応じてきめ細かい保管料金を算出できるということです。

たとえば、月初に在庫が100個入荷したものの、5日までに90個が出庫され、月末まで新たな入庫がなかったとします。

月初の在庫がベースとなって保管料金が算出されてしまうと、90個分のコストがムダになってしまいます。

しかし、三期制であれば、少なくとも2期・3期は10個分のコストで算出されるためムダが生じる心配がありません。

デメリット

三期制のデメリットは、荷物の入出庫の頻度が高い場合に割高な料金になる可能性があることです。

たとえば、繰越在庫が20個ある状態で、商品を10個入庫する予定があったとします。

このとき、20個の商品の出庫があった場合、最終的には10個の在庫になりますが、保管料金の算出にあたっては繰越在庫20個+入庫する10個の計30個で計算しなければなりません。

結果的に、三期制では実在庫よりも多くの保管料を支払うケースもあるため注意が必要です。

物流倉庫の保管料のコスト削減対策

物流費を少しでも抑えるためには、物流倉庫の保管料を削減することがポイントとなります。

具体的にどういった対策が効果的なのか、押さえておきたい3つのポイントに分けて解説しましょう。

適切な面積を確保する

もっとも重要なのは、自社が扱う荷物の総量に対して、適切な面積・広さの倉庫であるかを確認することです。

荷物の量が少ないにもかかわらず、必要以上に広いスペースの倉庫を借りてしまうと割高な賃借料を支払うことになり、コストがムダになってしまいます。

将来、事業規模が拡大したときに備えて広めの倉庫を借りておきたいというケースもありますが、実際に事業規模の拡大が見えてきてから検討しても遅くはありません。

そのため、まずは自社の倉庫としてどの程度の面積が必要なのかをしっかりと把握し、条件にマッチした倉庫を借りることが大前提となります。

立地条件などからコストに見合っているかを考える

物流倉庫の保管料は、面積の大きさだけでなく立地条件によっても大きく変動してくると紹介しました。

一般的に都心に近いほど保管料は高額になりますが、本当にその場所の倉庫を借りる必要があるのかを慎重に考えてみましょう。

全国の店舗や取引先に商品を納入することを考えた場合、都心から離れた郊外のほうが高速道路のインターも近く、物流拠点としては優れているケースもあります。

ノウハウの豊富な物流会社へ委託する

物流業務のノウハウがない企業の場合、そもそも適正な保管料はどの程度なのか、相場が分からないケースもあります。

そこで、保管料を少しでも削減するためには、物流業務のノウハウが豊富な企業へ業務委託をすることも検討してみましょう。

業務委託をすることで余計なコストがかかるのではないか、と心配になるかもしれませんが、物流業務全体を最適化することでトータルのコストを下げられる可能性があるほか、自社で物流業務のノウハウを蓄積していくことも可能です。

また、昨今では多くの企業が深刻な人手不足に陥っており、物流業務を自社で内製化したくても難しいケースもあるでしょう。

そのような課題を抱えている企業にとっても、物流会社への委託は有効な選択肢のひとつといえます。

OTSはアパレル・ファッション・ジュエリーに特化した物流アウトソーシング専門会社

物流業務のノウハウが豊富な企業は数多く存在し、どこに依頼すべきか分からないというケースもあるでしょう。

委託先の選定にあたって重要なのは、自社が取り扱っている商材のノウハウが備わっているかということです。

たとえば、ネット通販の台頭により、アパレルやファッション、ジュエリーといった商材を扱う企業・店舗が増えています。

これらの商品は、同じ品物でもサイズやカラーバリエーションが豊富で、多品種の在庫を取り扱わなければなりません。

また、返品や交換などの要望があった場合、タグの付け直しや再梱包といった対応も求められるでしょう。

さらに、保管料を節約するためには、物流倉庫との賃貸契約が妥当なものであるかを確認し、ときには個別に交渉をする必要もあります。

アパレルやファッション、ジュエリーなどの商材に特化した物流会社をお探しの方は、ぜひ一度OTSへご相談ください。

商材に合わせた多様な保管方法を提案でき、最小限のスペースで済むため保管料の節約につながります。

また、ピッキングや検品、返品、棚卸しといった倉庫内での作業も専門のスタッフが手際よく行うため、作業品質の向上にも貢献できます。

まとめ

物流倉庫における保管料は、物流費全体の約15%を占めるとされています。

燃料価格を含めてさまざまな物価が高騰している現在、保管コストの削減は重要な課題のひとつといえるでしょう。

物流倉庫の保管料が妥当なものであるかを検証するためには、個建てや坪建て、パレット建てといった基本的な単位の違いを理解すると同時に、物流業界で多く用いられる三期制のメリットやデメリットなども最低限把握しておく必要があるでしょう。

そのうえで、自社が借りている倉庫の面積や広さが適正であるか、立地条件なども含めて検証することが大切です。

また、そもそも物流業務のノウハウが自社にない場合には、物流業務そのものを請け負ってくれるアウトソーシング専門会社へ相談してみることも検討してみましょう。

OTS PR

最新記事 by OTS PR (全て見る)

- 【オーティーエス】2025卒会社説明会開催中 - 2024年3月11日

- 不動在庫(デッドストック)がもたらすデメリットと対処法 - 2023年6月19日

- オムニチャネルとはどんな戦略?メリットを解説|成功事例も紹介 - 2023年6月14日

ブログの読者になる

メールで受け取ることができます。

関連記事

-

-

物流技術管理士とはどんな資格?取得するメリットは?

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

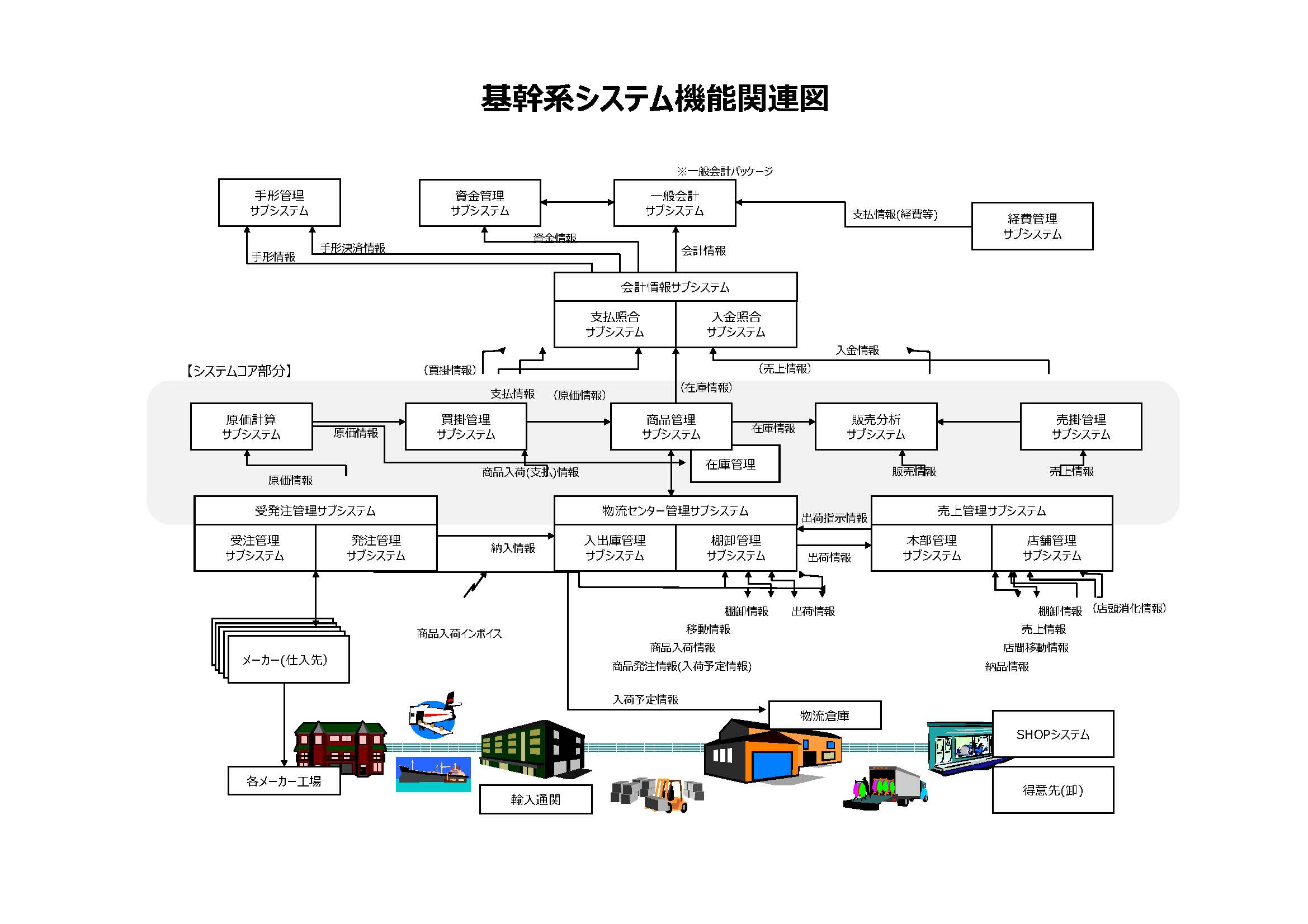

システムについての誤解(基幹システムと物流システム)

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

【モシモではなくイツモです!】

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

棚卸しを行う目的とは|手順や方法・時期を解説

OTS PR

OTS PR