在庫管理における定期発注方式と定量発注方式の違いを解説

実店舗を経営する場合はもちろん、店舗を持たない通信販売であっても、在庫管理は不可欠な業務のひとつです。

適正な在庫量を確保することは店舗経営の基本であり、そのためには発注方式の違いを理解すると同時に、製品や商品の特性に合った発注方式を使い分ける必要があります。

そこで本記事では、代表的な発注方式である定期発注方式と定量発注方式の違い、それぞれのメリットとデメリット、発注量の計算方法なども詳しく解説します。

特に、これからアパレル製品やファッション小物、ジュエリーなどのネット通販事業を検討している企業は、それぞれに適した発注方式も紹介しているため参考にしてみてください。

Contents

定期発注方式とは

定期発注方式とは、発注する時期や曜日などがあらかじめ定められている方式を指します。

たとえば、「毎月月初に商品Aを発注する」、「毎週月曜・木曜に商品Aを発注する」といったように、一定の時期や曜日などが到来したときに定期的にオーダーをするため「定期発注方式」とよばれます。

なお、定期発注方式でオーダーする数量は、そのときの在庫状況によって毎回変動します。

たとえば、3月月初では100個の発注をかけたものの、翌4月では在庫が潤沢に残っていたため50個の発注をかけるというケースもあります。

そのため、発注するタイミングは決まっているものの、その都度発注量を計算する必要があります。

定量発注方式との違い

定期発注方式と並んで一般的な発注方式に、定量発注方式があります。

定量発注方式とは、商品の在庫状況に応じて決められた量の発注をかける方式です。

定期発注方式では、定期的に訪れる時期や曜日に発注をかけますが、定量発注方式では時期や曜日に関係なく、つねに在庫状況を確認し、ある一定の量まで減ったときに発注をかけるという違いがあります。

ちなみに、「ある一定の量まで減ったとき」の在庫量を「発注点」とよび、発注時の「決められた量」のことを「発注量」とよびます。

| 定期発注方式 | 定量発注方式 | |

| 発注のタイミング | 決められた時期・曜日など | 在庫量がある一定の量まで減ったとき |

| 発注量 | 都度計算が必要 | あらかじめ発注量が決められており計算は不要 |

定期発注方式のメリット・デメリット

定期発注方式も定量発注方式も、どちらが良い・悪いと一概に断定できるものではなく、それぞれにメリットとデメリットがあります。

定期発注方式の場合、どういったメリット・デメリットがあるのでしょうか。

メリット

定期発注方式のメリットは、主に以下の3点が挙げられます。

発注忘れをしにくい

毎月、または毎週決まったタイミングで発注業務を行うため、タスク管理や業務計画のなかに組み込みやすく、発注そのものを忘れにくいメリットがあります。

適正な在庫量を維持しやすい

定期発注方式ではオーダーの際に都度発注量を計算するため、つねに一定量の在庫量を維持しやすいメリットもあります。

需要の変動に対応しやすい

商品によっては、季節や時期によって売上が変動するものも少なくありません。

定期発注方式であれば、需要が高くなる時期は発注量を増やし、反対に需要が低くなる時期には発注量を減らしたりと、臨機応変に調整できるメリットがあります。

デメリット

定期発注方式のデメリットとして考えられるのは、主に以下の2点です。

発注量の計算に手間がかかる

定量発注方式では毎回決まった数量をオーダーすれば良いため、発注量の計算をする手間がかかりません。

しかし、定期発注方式では発注のタイミングで在庫量に合わせて計算をしなければならず、手間と時間がかかります。

必ずしも適正量の発注ができるとは限らない

発注する商品や発注先のメーカーによっては、オーダー可能な数量の単位が決められている場合もあります。

最低発注単位に満たない場合、必要以上の数量をオーダーしなければならず、必ずしも適正量が維持できるとも限りません。

また、少量のオーダーでは送料が高額になり、コスト面での負担が増えるといった懸念も生じます。

定期発注方式の計算方法

定期発注方式では発注のタイミングで毎回発注量の計算が必要であると紹介しました。

では、実際に発注する際にはどういった計算が行われるのでしょうか。

発注量の算出にあたっては、以下の式で計算します。

(発注間隔×予想消費量-現在の在庫量-現在の発注残)+安全在庫=発注量

上記の式にある「安全在庫」は以下の式で計算します。

安全係数×需要数の標準偏差×√(納入リードタイム+発注間隔)=安全在庫

安全係数とは、欠品がどの程度の割合で生じるのかを示した数値であり、以下の表に当てはめて算出します。

| 欠品許容率(%) | 安全係数 |

| 1 | 2.33 |

| 5 | 1.65 |

| 10 | 1.29 |

| 20 | 0.85 |

| 30 | 0.53 |

定期発注方式では5%の欠品率で計算されることが多く、安全係数は1.65となります。

受注管理システムとは?|導入メリットやシステム選定のポイントも解説

定期発注方式と定量発注方式を使い分けるポイント

定期発注方式と定量発注方式にはそれぞれメリットとデメリットがあり、商材によって使い分けることが重要です。

では、どういったポイントを念頭に発注方式を使い分ければ良いのでしょうか。

定期発注方式が向いている商材

定期発注方式の採用が向いている商材としては、単価が高い商品や、季節や時期によって需要の変動が大きいものが挙げられます。

単価が高い商品は売上に占める割合も大きく、在庫量が過剰になってしまうと経営に与えるリスクも増大します。

また、季節によって需要の変動が大きい商品も、シーズンが過ぎてしまうと長期間にわたって在庫を抱えなくてはなりません。

定期発注方式を採用すれば、予想される販売量や需要に応じて発注量を調整でき、過剰在庫のリスクを低減できます。

定量発注方式が向いている商材

定量発注方式が向いている商材としては、定期発注方式とは反対に単価が比較的安いものや、季節や時期を問わず需要が安定しているものが挙げられます。

単価が安いということは、仕入れにかかるコストが限られており経営に与える影響も最小限で済みます。

また、季節や時期を問わず需要が安定している商品は、仮に大量に仕入れたとしても時間の経過とともに在庫量は減っていくでしょう。

これらの商品は発注の頻度も高いことから、定量発注方式を採用することで面倒な発注量の計算も不要となり、工数削減にもつながります。

ジュエリー通販に向いている発注方式

ネット通販の需要拡大にともない、特に昨今ではジュエリーやアパレル商品を取り扱う事業者が増えています。

これらの商材を扱う場合、どちらの発注方式が適しているのでしょうか。

まず、ジュエリー通販に向いているのは定期発注方式です。

ジュエリーはアパレル商品と比較した場合、単価が高く頻繁に在庫量が変動する商品ではありません。

また、トレンドにも左右されやすく、新作が出ると旧モデルの需要が低下する傾向もあります。

クリスマスシーズンなど、高い需要が見込まれるときには発注量を増やし、それ以外の時期は適正在庫を維持できる定期発注方式が最適といえるでしょう。

ただし、一口にジュエリーといっても価格の幅は広く、数千円程度で手軽に購入できる商品は在庫量も変動しやすいため、定量発注方式のほうが適している場合もあります。

アパレル・ファッション通販に向いている発注方式

では、アパレル製品やファッション小物といった商品の発注方式には何が適しているのでしょうか。

結論からいえば、アウターやトップス、ボトムスといった季節物のアパレル製品は定期発注方式が、インナーやファッション小物といった商品には定量発注方式が適しているといえます。

アウターやトップス、ボトムスなどは季節ごとに新製品が入れ替わり、デザインやカラーといったトレンドも変わりやすい傾向があるためです。

しかし、インナーやファッション小物は比較的単価が安い商品が多く、需要も安定的であるため、定量発注方式のほうが管理しやすいでしょう。

ただし、こちらも商品の単価や特性によって変わってきます。

たとえば、ブランド物の財布やベルト、シューズといったファッション小物は単価が高く、トレンドも入れ替わりやすいため定期発注方式のほうが安心という場合もあります。

OTSはアパレル・ファッション・ジュエリーに特化した物流アウトソーシング専門会社

アパレルやファッション、ジュエリーといった製品を通販で販売する場合には、経営コストを最小限に抑えるためにも適正な在庫量を維持しなければなりません。

しかし、発注方式の知識やノウハウがないと適正在庫が分からず、過剰な在庫を抱えてしまうケースも多いです。

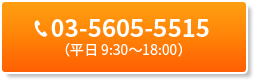

在庫管理も含めて適正な物流体制を構築するためには、物流アウトソーシング専門会社であるOTSへご相談ください。

OTSはこれまで、多くの企業へアパレルやファッション、ジュエリーに特化した物流業務を支援してきました。これから新たにアパレル通販へ参入しようと検討している企業に対しても、一からノウハウを提供し強力にサポートします。

まとめ

商品の発注と聞くと、在庫状況に合わせて不足分を充当するものといったイメージをもたれがちですが、具体的には定量発注方式と定期発注方式という方法があり、商品単価や需要によっても最適な方式は異なります。

アパレルやファッション小物、ジュエリーといった製品はトレンドが変化しやすいため、特に細心の注意を払って発注量を検討しなければなりません。

在庫管理も含めて物流業務のノウハウがない企業は、ぜひ一度物流アウトソーシング専門会社であるOTSへご相談ください。

OTS PR

最新記事 by OTS PR (全て見る)

- 【オーティーエス】2025卒会社説明会開催中 - 2024年3月11日

- 不動在庫(デッドストック)がもたらすデメリットと対処法 - 2023年6月19日

- オムニチャネルとはどんな戦略?メリットを解説|成功事例も紹介 - 2023年6月14日

ブログの読者になる

メールで受け取ることができます。

関連記事

-

-

物流コスト見積りを、あともうちょっと下げる方法

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

イーコマースEXPO2015に出展致します!

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

【ピンチからチャンスへ】

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

【社外報案内】10月にセンター長体制が変わりました。

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部