【2023年の物流費】高騰している理由や推移、削減対策は?

公開日:

:

最終更新日:2023/04/27

ファッション物流

企業経営において荷物や商品を輸送する物流は欠かせないものです。

一方で、送料や運賃、在庫管理に要するコストを含めた物流費に頭を悩ませる企業も多く、利益を圧迫しているケースも少なくありません。

特に2020年以降、物流費は毎年のように上昇しています。

なぜこのような事態になっているのか、物流費を少しでも軽減するための有効な対策なども含めて詳しく解説しましょう。

Contents

物流でお困りの方、

まずは相談!

物流費の内訳・勘定科目

企業の財務諸表などに記載する物流費の勘定科目としては、「荷造運賃」が代表的です。

しかし、そもそも物流には「荷造り」や「荷役」、「保管」、「輸送・配送」といった業務が存在し、それぞれの業務内容に合わせて物流費の勘定科目を考えなければなりません。

たとえば、荷造りに必要なダンボールや粘着テープなどは一般的に消耗品費に計上しますが、荷造りのみの用途として利用するのであれば荷造運賃に含みます。

また、宅配便などの配送業者に支払う送料や運賃なども、荷造運賃に含めるのが一般的です。

一方、自社で物流網を構築し輸送や配送まで行っているのであれば、トラックの車両費や車両維持費、在庫を保管するための倉庫の賃料なども別途勘定科目として計上する必要があります。

勘定科目は法律によって決められているものではなく、自由に設定できます。

しかし、あまりにも細かく内訳を設定してしまうと混乱を招くおそれもあるため、社内でルールを明確化し運用することが大切です。

企業の売上に占める物流費の比率

物流費は企業にとって必要経費のひとつですが、あまりにもコストがかさんでしまうと利益を圧迫してしまいます。

そのため、売上に対して物流費がどの程度かかっているのか、その割合を知ることが重要といえるでしょう。

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会では、毎年「物流コスト調査報告書」を公開しています。

このデータによると、全業種における売上高物流コスト比率は毎年4%台後半から5%台で推移しています。

また、業種別の比率を見てみると、卸売業が5%台後半ともっとも高く、次いで製造業、その他の業種と続いています。

卸売業はメーカーから商品を仕入れ、複数の小売業者や店舗へと商品を卸すことから、必然的に物流費の比率が高くなる傾向が見られます。

2023年の物流費の相場とこれまでの推移

物流費は毎年一定というわけではなく、社会情勢の変化や景気の動向、物価の変動などによっても変わってきます。

2023年時点での最新の物流費の相場は調査が未実施のため、詳細なデータは出てきていません。

しかし、これまでの物流費の相場と比較した場合、物流コストは大幅に上昇することが予想されています。

この理由については、次の章で詳しく解説します。

ちなみに、2022年以前からの物流費相場の推移を見てみると、2019年までは4%台後半で推移してきたものが、2020年は5.38%、2021年は5.70%と大幅に上昇しています。

2022年は5.31%とわずかに下がったものの、それでも2019年以前の4%台に比べると高い水準であることに変わりはありません。

物流の2024年問題を簡単解説|働き方関連改革法が物流業界に与える影響

物流費が高騰している理由

2020年代に入ってから物流費が高騰した背景にはどのような理由があるのでしょうか。

新型コロナウイルス感染症の拡大

まず大きな理由として挙げられるのが、新型コロナウイルス感染症の拡大です。

外出自粛の動きが高まるなかで、ネット通販などの利用が急増し物流量が増大したことが影響しています。

一方で、緊急事態宣言の発出によって経済活動は低迷し、幅広い業種が影響を受けることになりました。

企業の売上も低迷したことから、売上に対する物流費の割合だけが高まり、結果としてコスト増につながったという見方もあります。

物流業界の人手不足と法改正

2023年に入ってからは新型コロナウイルスの脅威も落ち着き、コロナ前の社会を取り戻しつつあります。

しかし、今度は物流業界の人手不足という新たな問題が顕在化しています。

政府は物流業界での働き手を確保するために、働き方改革の一環として改正労働基準法の施行を2024年4月に予定しています。

これにより、月60時間超の残業割増賃金が大企業・中小企業ともに50%に引き上げられ、これまで以上に人件費の高騰が予想されているのです。

改正法の施行まで1年を切った今、多くの物流事業者が労働条件の見直しに着手しており、その影響が物流費の高騰という形で現れています。

今後の物流費は上がる?下がる?

今後も物流費は上がり続けるのか、または下がる見込みはあるのか不安に感じている企業も多いのではないでしょうか。

結論からいえば、物流費が下がる要因よりも上がる要因のほうが多いことから、今後も物流費は高騰していく可能性は高いといえるでしょう。

具体的にどういった要因が挙げられるのか詳しく紹介します。

現役世代の減少に伴う人手不足の深刻化

少子高齢化が進むなかで、労働人口は今後も減り続けていくことは確実です。

これまでマンパワーに頼ってきた物流現場は、今の仕組みのまま物流体制を維持していくことは困難であり、企業経営そのものが難しくなるケースも考えられます。

結果として送料や運賃といった価格に転嫁せざるを得ず、物流コストはさらに高騰していくでしょう。

社会情勢の変化と物価高騰

世界情勢の変化によって原油の調達価格が高騰しており、あらゆる業界・業種を直撃しています。

特に物流業界はトラック輸送がメインである以上、ガソリンや軽油の値上げが自社の利益を大きく左右します。

過去に例を見ないほどの値上がりによって、企業努力だけではコストの圧縮が難しく、最終的に送料や運賃へ転嫁せざるを得ないケースも相次いでいます。

物流費が高騰している原因を解説|コスト削減するための解決策は?

物流費の削減対策

今後も物流費の高騰が予想されるなかで、自社の利益率を高めるためには少しでも物流費を圧縮する工夫が求められます。

具体的にどういった対策が効果的なのか、2つのポイントを紹介しましょう。

荷役・梱包作業の効率化

物流業務のなかには、輸送や配送だけでなく、荷物の積み下ろし作業である荷役や商品をダンボールなどに入れて伝票を貼り付ける梱包作業も含まれます。

これらは人の手作業に頼らざるを得ず、時間と手間が増えるほど多くの人件費を要します。

そこで、たとえば荷役作業においては、商品の品目や種類に応じてパレットに積載することで、トラックへの積み込みを重機によって効率化できるでしょう。

また、梱包作業では、バーコードによる管理システムを導入することで、伝票への宛先記入や商品の検品作業の効率化も図れるようになります。

システム化による管理費の削減

物流費を抑えるためのもうひとつのポイントとして、在庫管理や出荷管理、受注管理などをシステム化することも挙げられます。

在庫数や受注情報などを紙で管理する方法もありますが、人為的なミスが生じたり、毎日人の手によって計算する手間もかかり、管理費が増大してしまいます。

そこで、物流管理に特化したシステムを導入することで、これらの業務を自動化し管理費を削減しつつ、人為的なミスを減らすメリットも期待できます。

WMSとは?物流における倉庫管理システムの導入メリットを解説

物流費削減の成功事例

物流費の削減には多くの企業が取り組んでいますが、どのような成功事例があるのでしょうか。

輸送方法の見直し

物流会社と提携・契約し荷物を輸送してもらう際には、専用のトラックをチャーターし自社製品のみを輸送したり、週に○日、または曜日を決めて定期的に輸送したりといった方法があります。

しかし、荷物の量が少ないと輸送費が無駄になるといったデメリットもあるでしょう。

そこで、チャーター便ではなく他社の荷物と一緒に輸送してもらう混載便に変更したり、定期便からスポット輸送へ変更したりすることで物流費を削減している企業もあります。

物流拠点の集約

スピーディーな配送を実現するために、全国各地に複数の物流拠点をもつ企業も少なくありません。

しかし、物流拠点が多くなれば倉庫の賃貸料や人件費、管理コストなどの負担が増え、結果として物流費の増大につながります。

物流拠点を1か所または数か所に集約することで、物流費の大幅な削減に成功した企業もあります。

なお、物流拠点が少なくなるということは、配送先によっては輸送距離が長くなり、送料や運賃の増大につながるおそれも出てきます。

そのため、単に物流拠点を減らせば良いというわけではなく、どのエリアに荷物を輸送する頻度が高いのか、物流拠点を集約した場合にどの程度の送料アップが見込まれるかなどをシミュレーションし検討することが大切です。

物流業務そのもののアウトソーシング

物流業務を円滑に行うためには、さまざまなノウハウや経験が求められます。

しかし、自社で物流業務の経験がない企業が一から物流体制を構築しようとすると、多くの時間と人員を割かなければなりません。

物流業務を内製化することはノウハウを蓄積できるメリットもありますが、人件費や管理費なども含めた物流費が一時的に増大するデメリットもあります。

そこで、一から内製化にこだわるのではなく、物流業務の一部または全てを外部の企業へアウトソーシングすることで、物流費の削減に成功している企業も少なくありません。

3PL(サードパーティーロジスティクス)とは?物流業界でのメリットを解説

物流費の削減で物流アウトソーシングをするべき理由

物流業務を外部企業へアウトソーシングするということは、外注のための費用もかかってしまうため「物流費の削減には逆効果なのではないか?」と感じる方も多いでしょう。

しかし、物流アウトソーシングを提供している企業は、さまざまなクライアント企業の物流支援を行ってきた実績があり、最小限のコストと時間で効率的に物流業務を遂行できます。

また、単に物流業務をアウトソーシングするのではなく、自社の社員も一緒に物流業務に取り組んでもらうことで、社員が物流業務のノウハウを習得し自社のナレッジとして蓄積していくことにもつながるでしょう。

このような理由から、一時的に物流アウトソーシングのコストがかかったとしても、物流業務の内製化をスピーディーに進められるため、長い目で見れば物流費の削減につながるのです。

物流アウトソーシングの上手な選び方|導入メリットや自社物流との違い

OTSはアパレル・ファッション・ジュエリーに特化した物流アウトソーシング専門会社

近年ではECサイトを利用するユーザーも増え、個人宅への荷物の配送が増えています。

ECサイトではさまざまな商品が販売されていますが、なかでもアパレルやファッション、ジュエリーなどは需要が高く、新たにEC事業へ参入する小売業者や店舗も少なくありません。

しかし、商品の売上規模が大きくなるほど、梱包から配送、在庫管理などの物流業務の負担は増大し、物流費も膨らんでいきます。

また、アパレルやファッション、ジュエリーなどの商品はカラーバリエーションやサイズごとに管理しなければならず、専門的なノウハウが要求されます。

そのため、物流アウトソーシングを依頼しようと考えたとき、アパレル分野に強みをもつ専門会社へ依頼することが大切です。

OTSはこれらの商材に特化した物流アウトソーシングを専門に提供している会社であり、多くの小売業者や卸売業者、店舗の物流業務を支援してきました。

自社で取り扱う商品や売上規模に対応できる物流アウトソーシング会社が見つからない場合には、ぜひ一度OTSへご相談ください。

アパレルに特化した倉庫とは|品質管理の方法や選び方のポイントを解説

まとめ

2020年以降、毎年のように高騰し続ける物流費ですが、今後もこの流れは継続していくと考えられます。

自社の利益を確保するためにも、物流費を削減する工夫や取り組みは必須といえるでしょう。

特にアパレルやファッション、ジュエリーなどを販売する小売事業者にとっては、配送先のほとんどが個人宅のため小口配送がメインとなります。

配送先の数が増えると物流業務も煩雑化するため、自社のリソースだけでは対応しきれなくなる場合もあるでしょう。そのようなときには、ぜひ物流アウトソーシングを活用しながら物流費の削減に役立ててみてください。

OTS PR

最新記事 by OTS PR (全て見る)

- 【オーティーエス】2025卒会社説明会開催中 - 2024年3月11日

- 不動在庫(デッドストック)がもたらすデメリットと対処法 - 2023年6月19日

- オムニチャネルとはどんな戦略?メリットを解説|成功事例も紹介 - 2023年6月14日

ブログの読者になる

メールで受け取ることができます。

関連記事

-

-

【OTS】HPのTOPページリニューアルしました!

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

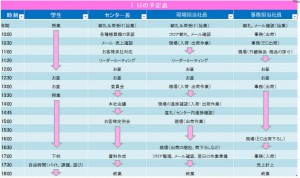

学生と社会人のある1日の時間割 ~時間の掛け方の違い~

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

楽しく仕事をするために!

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

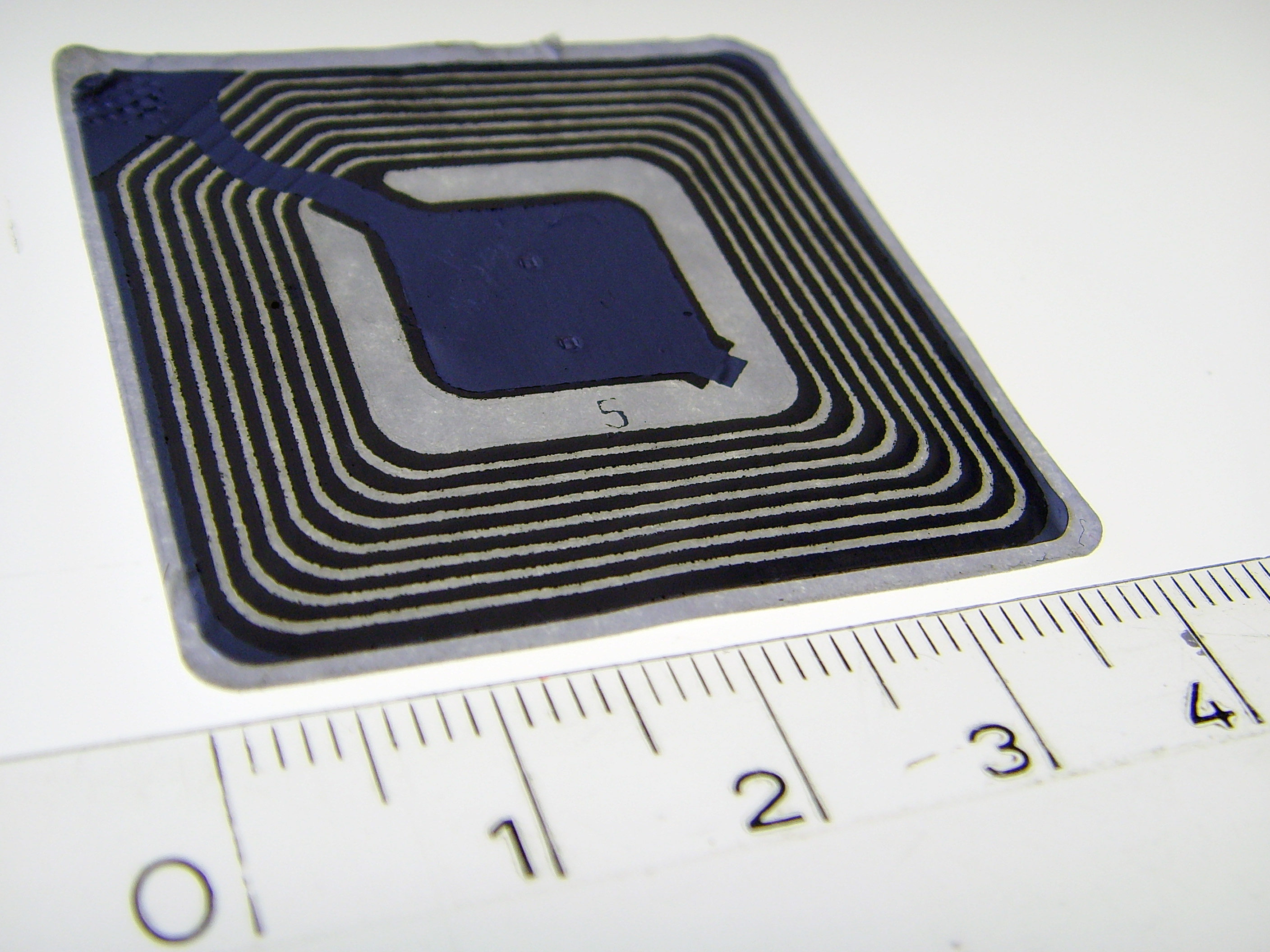

物流を劇的に変える?魔法のツール【RFID】

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部