3PL(サードパーティーロジスティクス)とは?物流業界でのメリットを解説

近年、物流業界で注目されている「3PL」というサービスがあります。

日本では深刻な人手不足が続いていますが、特に物流業界ではその傾向が顕著に表れています。

3PLはそのような物流業界の課題を解決する手段のひとつですが、具体的にどういったサービスなのか分からないという方も多いでしょう。

そこで本記事では、3PLとは何か、押さえておきたい概要を紹介するとともに、荷主の視点に立って3PLを依頼するメリット・デメリットなども詳しく解説します。

Contents

3PL(サードパーティーロジスティクス)とは?

物流業界で注目されている3PLとはどういったサービスか、その概要から解説しましょう。

3PLの定義・種類

3PLとは「サードパーティーロジスティクス」の略称であり、一言でいえば「3PL事業者が荷主の立場から、物流業務の企画や設計、運用を行う」サービスのことを指します。

3PL事業者は荷主と物流業者の間に立つ第三者と定義されていますが、日本国内においては物流業者が3PL事業を行うケースも珍しくありません。

ちなみに、「サードパーティー」のほかにも「ファーストパーティー」や「セカンドパーティー」といった言葉もあり、物流業界では以下のように分類されています。

- ファーストパーティー:メーカー

- セカンドパーティー:問屋・小売業者

- サードパーティー:物流業者

3PL事業者のなかには、大型倉庫やトラックなどの物流資産を自社で保有している「アセット型」とよばれる企業もあれば、外部企業と連携して物流サービスを提供する「ノンアセット型」の企業も存在します。

3PLの要素

3PLを提供するにあたっては、トラックによる効率的な輸送管理や倉庫での適正な在庫管理などが必要です。

これを実現するためには高度な物流オペレーションのノウハウや経験が求められますが、具体的にいえば以下の3つの要素に分類することができます。

ハードウェア

ハードウェアとは、トラックや倉庫、温度管理のための設備など、物理的な設備・資産のことを指します。

ソフトウェア

ソフトウェアとは、トラックの配車管理や輸送コスト管理などの機能をもった「TMS(Transport Management System)」や、入荷管理や棚卸管理、在庫管理などの機能をもった「WMS(Warehouse Management System)」などが挙げられます。

ハードウェアが充実していても、効率的な管理ができていなければ生産性が向上しないため、ソフトウェアも3PLに欠かせない重要な要素といえるのです。

人的リソース

3つ目の要素である人的リソースとは、営業や管理系業務を担う従業員およびそのスキル・能力を指します。

具体的には、クライアントの課題を正確に把握し解決策を提案できるコンサルティングのスキルや提案力などが求められるでしょう。

物流の2024年問題を簡単解説|働き方関連改革法が物流業界に与える影響

3PLが注目されている背景や理由

近年になって3PLは物流業界で注目されるようになりましたが、その背景には国土交通省が3PL事業を促進する政策を打ち出したことが挙げられます。

国土交通省が3PLを実現しようとしている主な理由について、3つのポイントに分けて解説します。

物流コストの低減

近年、物流業界は人手不足が顕著になってきており、これまでの物流システムやビジネスモデルのままでは業界全体が疲弊し、モノの流通が滞るリスクが出てきました。

そこで、物流アウトソーシングや物流システムそのものを効率化することにより、物流コストを低減し競争力を強化する狙いがあります。

環境問題への対応

世界規模でカーボンニュートラルへの取り組みが叫ばれているなか、CO2排出量の削減は物流業界にとって大きな課題です。

完全にCO2排出量をゼロにすることは難しいものの、輸送効率の見直しなどによって最小限に抑えることは可能です。

具体的には、3PLによって物流拠点を集約化したり、トラック輸送時のルートを見直したりすることが有効な手段となり得るでしょう。

地域経済の活性化

3PLでは単に物流効率を見直すだけでなく、流通における加工作業なども物流拠点で行うことになります。

地域に新たな物流拠点ができれば、地方の新たな雇用創出に貢献できるほか、地域経済の活性化にもつながるでしょう。

3PLを導入するメリット・デメリット

荷主であるクライアント企業の視点で考えたとき、従来の物流システムではなく3PLを利用した場合、どういったメリットが挙げられるのでしょうか。

また、反対にデメリットとして考えられるポイントについても解説します。

メリット

3PLのメリットとしては、物流コストを抑制できる点があります。

これから新たに物流システムを構築しようと考えている企業、もしくはすでに自社で物流網を構築している企業であっても、3PL事業者から見ればどこかにオペレーションのムダや非効率的な部分が見つかるケースは少なくありません。

物流網の効率化のプロである3PL事業者へ任せることにより、自社では気付かなかったムダを改善しコストの削減につなげられます。

さらに、このようなムダが改善されれば、クライアント企業にとっての経営リソースも効率化され、自社の強みをさらに発揮できるようになるでしょう。

デメリット

外部企業に3PLを完全に委託してしまうと、物流システムそのものは効率化されますが、自社に物流に関するノウハウが蓄積できないといった弊害も予想されます。

そのため、3PLを外部業者へ委託する場合であっても、あくまでも自社が主体となって取り組むことを心がけ、積極的にノウハウや知見を吸収・蓄積していくよう意識することが重要です。

受注管理システムとは?|導入メリットやシステム選定のポイントも解説

3PLの導入事例

3PLを実際に導入している企業には、どういった業態・業種が多いのでしょうか。

いくつかの導入事例を紹介します。

オフィス用品

企業からさまざまなオーダーが届くオフィス用品のネット通販では、小物類であっても緊急性の高い注文が多いことから、最短当日配送を実現しなければなりません。

そこで、首都圏に大型倉庫を構え、電話やFAX、インターネットによる注文データに沿ってピッキングを行っています。

輸入家具

輸入家具は通関の手続きを経て国内での配送へ移っていく必要があります。

そこで、3PL事業者のなかには、通関手続きから物流センターの運営、およびエンドユーザーまでの配送までを一気通貫で担っているところも存在します。

アパレル・雑貨小物

アパレル製品や雑貨小物などのネット通販では、個人ユーザーからのオーダーが大半を占めることから、品数も多岐にわたります。

また、実店舗とは異なり、購入後にサイズ違いやデザインのイメージが違っていたなどの理由で返品を受けなければならないこともあるでしょう。

このようなエンドユーザーからの要望に対応するために、物流センターの運営だけでなくカスタマーセンター機能も担っている3PL業者は数多く存在します。

3PLの導入にかかる費用

3PL業者へ物流業務の代行を依頼した場合、どの程度の費用がかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

当然のことながら、荷物の大きさや保管方法、荷物の量などによっても設備の規模は変わってくるため、費用相場も異なります。

たとえば、60サイズ(長さ・幅・深さの3辺合計が60cm以下)の荷物で常温管理が可能なものであれば、1個あたり700〜800円が平均的な相場です。

このなかには、以下のように商品の梱包や保管、ピッキング、検針、発送などにかかる作業費用も含まれています。

- 発送費用:約400円

- ピッキング・梱包費用:約100〜300円

- 入庫費用:数十円程度

上記の内訳を見ても分かる通り、料金のなかでも発送費用が多くの割合を占めているため、発送費用が割安な3PL業者を選定すればコストを抑えられる可能性があるでしょう。

通販(EC)物流サービスとは?特徴や一般的な物流サービスとの違いを解説

3PLを導入する際の注意点

これから3PL業者へ依頼しようと考えている場合、どういったポイントに注意して契約を締結すれば良いのでしょうか。

コミュニケーションを密にとる

3PLを依頼したものの、思うような成果が出せずに終わってしまったという企業も少なくありません。

その背景には、3PL業者と密接な連携がとれておらず、想定外のトラブルが発生するというケースが多いためです。

たとえば、エンドユーザーから短納期での配達を依頼された場合、クライアント企業では3PL業者が柔軟に対応してもらえるものだと思っていても、実際にはそのような対応が難しいケースもあります。

このようなトラブルを未然に防ぐためにも、事前に細かいサービス内容まで確認し認識を合わせておくことが重要です。

物流のノウハウを吸収し人材育成にも取り組む

3PL業者へ物流業務を丸投げするのではなく、クライアント企業自らが物流のノウハウを吸収していく姿勢をもつことが重要です。

物流システムの構築に積極的に関わる人材をアサインし、3PL業者がどのように物流の効率化に取り組んでいるのかを間近で学び、自社の業務に活かしていけるプロ人材を育成しましょう。

削減できた時間をどの業務に充てるか検討する

3PLによって物流業務が大幅に効率化されると、その分時間や人的リソースにも余裕が出てくることになります。

企業として生産性を向上させていくためには、削減できたリソースをどのように活用していくかが大きなカギとなるでしょう。

たとえば、それまで手薄になっていたマーケティングに注力したり、顧客ニーズを汲み取った新製品の開発に注力したりすることで、業績アップにつなげられる可能性があります。

3PLの物流におけるアパレル・ファッション業界の活かし方

3PLはさまざま商材を扱う企業・メーカーが導入していますが、なかでも特に需要が高いのがアパレル・ファッション業界です。

アパレル製品は、家電製品や日用雑貨などと異なり、同じ品目であってもサイズやカラーバリエーションが豊富に存在します。

万が一、商品のピッキング作業で誤ったサイズやカラーを選んでしまうと、エンドユーザーからのクレームが発生し商品の返品や返金対応に追われることになります。

特に物流業務に慣れていない企業が自社で管理しようとすると、このような人為的ミスが多く発生し、本来の業務を圧迫することにもなるでしょう。

また、商品に針や異物が混入していないかを調べる検品作業や、ネームの付け替えや商品の補修作業などの流通加工もアパレル業界特有の物流工程といえます。

このような専門的な作業も3PLに含まれるため、物流のノウハウがないアパレル・ファッション業界の企業にとっては有益なサービスといえるでしょう。

物流業界における市場規模の動向や今後はどうなる?現状の課題と共に解説

OTSは徹底した品質管理と物流業務をサポート

3PLを提供する企業のなかには、物流大手をはじめとしてさまざま事業者が存在します。

しかし、3PLを依頼する場合、自社で扱う商品に強みをもつ事業者を探すことが重要です。

OTSは1986年の創業以来、35年以上にわたってアパレル製品やファッション小物などの物流業務を展開してきました。

検品や補修作業などの流通加工も丁寧な作業を心がけ、徹底した品質管理を行っています。

また、アパレル製品はサイズやカラーバリエーションが豊富であるからこそ、ピッキング作業にミスが生じないよう物流業務のオペレーションを適正に管理する必要があります。

そのようなノウハウも長い歴史のなかで積み上げてきたことから、作業品質の向上にも貢献できます。

アパレル製品を取り扱う企業で3PLの依頼を検討している場合には、ぜひ一度OTSへお気軽にお問い合わせください。

まとめ

荷主の立場から物流業務の企画や設計、運用を行う3PLは、物流業務のノウハウや運用経験がない企業にとって心強いサービスといえます。

しかし一方で、3PL事業者へ物流業務そのものを丸投げしてしまうと、自社にノウハウが蓄積されないといったデメリットも考えられるでしょう。

さらに、3PL業者との連携が不足していると思わぬトラブルや顧客からのクレームに発展する可能性もあるため、綿密な打ち合わせや認識合わせは必須といえます。

特にアパレル・ファッション業界で3PLを利用しようと検討している企業は、実績が豊富な3PL業者を選定し相談してみましょう。

OTS PR

最新記事 by OTS PR (全て見る)

- 【オーティーエス】2025卒会社説明会開催中 - 2024年3月11日

- 不動在庫(デッドストック)がもたらすデメリットと対処法 - 2023年6月19日

- オムニチャネルとはどんな戦略?メリットを解説|成功事例も紹介 - 2023年6月14日

ブログの読者になる

メールで受け取ることができます。

関連記事

-

-

【新たな出会いの季節です】

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

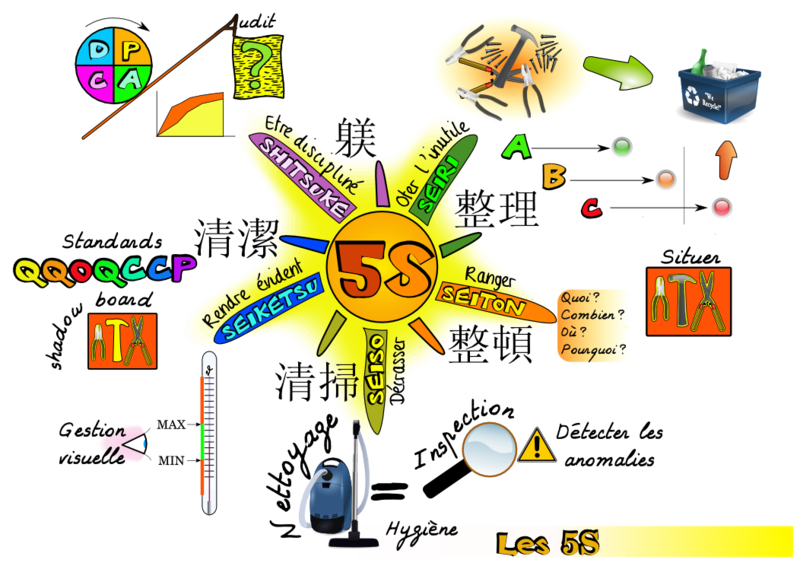

5Sってどこの企業でも通じていて面白い!

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

百貨店・セレクトショップに納品する方法【その②】

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

どこに向かって伸びるか、物流

OTS PR

OTS PR