物流代行サービスの発送代行業者の選び方|費用相場やメリットも解説

自社で開発・製造した商品などを全国の店舗やエンドユーザーの手元まで届けるためには、安定的な物流体制を構築する必要があります。

しかし、自社で全ての物流業務を行うとなると、莫大な手間とコストがかかってしまいます。

そこでぜひ活用したいのが、物流業務を委託できる「物流代行サービス」です。

本記事では、物流代行サービスとはどういったサービスなのか、メリット・デメリットを紹介しつつ、サービスを利用するまでの流れや代行業者の選び方のポイントも含めて解説します。

Contents

物流代行サービスとは

物流代行サービスとは、その名の通りさまざまな荷物を出荷・発送する物流業務を外部の専門業者へ委託できるサービスのことです。

たとえば、自社で製造したアパレル製品を店舗や個人ユーザーに向けて販売する場合、ネット通販をはじめとしてさまざま方法が選択できます。

売上の規模が小さい場合には宅配便などを使うこともできますが、取引先や顧客の数が増えていくと発送にかかるコストも増大し、自社の人員だけで商品の発送業務が回らなくなることもあるでしょう。

また、商品を迅速に手配できるよう、大量の在庫を保管・管理する専用の倉庫が必要になるほか、効率的な管理方法も考えなければなりません。

さらに、アパレル製品の場合は製造の際に針が混入するリスクもあることから、検針作業も行わなければなりません。

このように、売上の規模が大きくなればなるほど、商品を製造してエンドユーザーの手元に届けるまでの物流作業も増大することになるのです。

そのような手間とコストを最小限に抑えるためにも、物流代行サービスを利用する企業は少なくありません。

物流アウトソーシングの上手な選び方|導入メリットや自社物流との違い

物流代行サービスのメリット・デメリット

物流代行サービスの活用にあたっては、メリットとデメリットを十分把握したうえで委託するか否かを判断しなければなりません。

物流代行サービスを利用した場合、企業にとってどのようなメリットがあるのか、反対にデメリットとして考えられるポイントもいくつか紹介します。

メリット

物流代行サービスを依頼する主なメリットは以下の4点です。

新商品の開発やマーケティングなどの業務にリソースを割ける

物流業務を外部の業者へ委託することにより、新商品の開発やマーケティングなどのコア業務にリソースを割きやすくなります。

スタートアップ企業や中小企業など、限られた人員で事業を回していかなければならない場合においても、物流代行サービスを活用すれば生産性の向上が図れるでしょう。

繁忙期のみでも依頼できる

商品によっては、特定の時期や季節にのみ売上が急激に伸びるものもあります。

繁忙期以外は自社配送で手配できているものの、繁忙期になると自社の人員だけで回らなくなる場合には、物流代行サービスをうまく活用することでスムーズな事業運営が可能になるでしょう。

物流業務を効率化し生産性を向上できる

物流業務に慣れていない企業が物流に取り組むと、商品の保管や発送管理、在庫管理などに手間取ってしまうことも少なくありません。

しかし、物流代行サービスを活用することで、自社配送で割いていた半分以下の時間で完了できたりと、業務が大幅に効率化し生産性の向上にも貢献できます。

配送事故やクレームを減らせる

物流業務に慣れていない企業が自社配送に取り組むもう一つの問題点として、配送事故やクレームの頻発が挙げられます。

本来とは異なる宛先に商品を発送したり、受注管理が適切に行われておらず商品が発送できていなかった、というケースも起こりがちです。

このようなミスが頻発するとエンドユーザーからのクレームも大量に届き、さらに業務を圧迫するおそれがあります。物流代行サービスを活用することで、こういった問題も解決できるでしょう。

デメリット

物流代行サービスを利用するうえでは、上記で紹介したメリットばかりではなく、デメリットもしっかりと押さえておく必要があります。

自社配送に比べると柔軟性に乏しい

物流代行サービスは特定の企業だけでなく、複数の企業からの依頼も請け負っています。

そのため、自社配送と比較すると柔軟な運用が難しいケースが多く見られます。

たとえば、発送する商品の梱包時にキャンペーンやセールのチラシを同梱したいといった要望があった場合、自社配送であれば作業を1工程追加するだけで対応できますが、物流代行サービスの場合は事前に協議のうえ契約内容を見直さなければならないこともあります。

また、クレームやトラブルなどが発生し、当日中または翌日までに商品を届けなければならない場合でも、物流代行サービスでは急に対応できない可能性もあるでしょう。

情報管理が複雑化する

物流業務では数多くの個人情報を扱うことになります。

自社配送の場合、社内で定められた個人情報管理のルールに沿って業務を行えば問題ありませんが、物流代行サービスを利用するとなると、代行業者と個人情報の取り扱いルールや管理方法を明確に定めておく必要があります。

万が一、個人情報が流出した場合も想定し、どのように対処するのかも決めておかなければならないことから、情報管理は複雑化するでしょう。

物流業務のノウハウが自社に蓄積されない

物流代行サービスは自社で対応しきれない物流業務を専門業者へ委託できる点が大きなメリットといえますが、一方でそれはデメリットにもなり得ます。

特に、今後自社配送を検討している企業は、物流業務に関するノウハウやナレッジを吸収する姿勢が求められます。

1から10まですべての業務を専門業者へ丸投げしてしまうと、ノウハウが自社に蓄積されず自社配送が難しくなる可能性もあるでしょう。

発送代行サービスとは|小売事業者にとってのメリットや業者選びのポイントも解説

物流代行サービスにかかる費用相場

物流代行サービスを利用する場合、多くの方にとって気になるのが費用の相場ではないでしょうか。

大前提として、扱う荷物の大きさや管理方法、発送先、保管する荷物の量などによっても1件あたりの料金相場は大きく変わってきます。

一例として、60サイズ(長さ・幅・深さの3辺合計が60cm以下)で常温管理が可能な荷物を発送する場合には、1個あたり700〜800円の料金が相場となっています。

宅配便と比較すると割高に感じられる方もいるかもしれませんが、この料金のなかには商品の梱包や保管、ピッキング、検針、発送などの作業もすべて含まれています。

上記の料金について細かく内訳を見てみると、以下のように分類できます。

- 発送費用:約400円

- ピッキング・梱包費用:約200〜300円

- 入庫費用:数十円程度

※ラッピングサービスや、商品の仕様検品などは別途かかる場合あり

また、これとは別に物流代行サービスを依頼する場合、発送件数に関係なく毎月3〜5万円程度のシステム費用(基本料金)が請求されるのが一般的です。

物流代行サービスの料金のなかで特に多くの割合を占めているのが発送費用であるため、この内訳部分が安価な代行業者を選ぶことでコストの節約につなげられるでしょう。

物流代行サービスを利用するまでの流れ

実際に物流代行サービスを利用する際には、どういった流れで進められるのでしょうか。

依頼する事業者によってもサービス開始までの流れは異なりますが、今回は基本となる5つのステップに分けて解説しましょう。

ステップ1.問い合わせ・見積もり

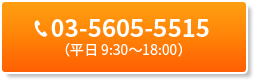

まずは物流代行サービス事業者へメールや電話で問い合わせのうえ、概算での見積もりを出してもらいます。

問い合わせ時に確認される主な内容としては、どのような商品を取り扱うのか、1ヶ月あたりに扱う荷物のボリューム、代行業者側への商品到着日、初回出荷日などが挙げられます。

また、商品によっては常温保存が可能なものもあれば、冷蔵や冷凍での保存が必要なものもあり、それに応じて在庫管理の方法やスペースも確保してもらわなければなりません。

ステップ2.打ち合わせ

問い合わせ内容と見積もり結果をもとに、実際に担当者が自社へ訪問し、商談を行います。

あらためて問い合わせ時の内容に間違いがないかを確認し、そのうえでサービス内容の詳細について説明します。

また、サービスの利用にあたって分からない点や不安な点などがあれば、代行業者に対して直接質問することもできます。

打ち合わせが完了しサービス内容が確定したら、正式な見積もりが作成されます。

ステップ3.契約

打ち合わせの結果、正式な見積もりと契約内容が決定したら、契約を結びます。

対面で契約を結ぶケースもあれば、郵送などで契約書類のやり取りをするケースもあります。

また、この段階は正式な契約となるため、見積もりや契約内容をしっかりと確認のうえ、十分納得してから契約を結ぶことが重要です。

ステップ4.稼働に向けた準備・体制づくり

正式な契約を結んだ後は、実際の稼働に向けた体制づくりに入ります。

準備は物流代行業者で行うため、依頼者側で行うものはほどんどありません。

稼働に向けた準備に要する期間は、業者や依頼内容によっても異なりますが、数週間程度でスタートできる場合もあります。

ステップ5.稼働開始

準備が完了したら、いよいよ稼働がスタートします。

実際に稼働した後で、業務内容の変更が求められるケースや改善すべきポイントが見えてくることもあるでしょう。

そのような場合には、代行業者へ要望を上げ対応してもらうことになります。

物流代行業者を選ぶポイント

一口に物流代行業者といってもさまざま企業があり、どこに依頼すれば良いのか迷ってしまう方も多いでしょう。

そこで、物流代行業者を選定する際のポイントを3つ紹介します。

対応業務と取扱商材

物流代行業者にはそれぞれ得意な商材があり、依頼したい商品に対応できるかどうかが業者選びの重要なポイントとなります。

特に、アパレル製品は品目によって梱包方法やサイズが異なるほか、検品にもノウハウが求められます。

そのため、対応できる業務の内容や商材を見極めることが重要といえるでしょう。

物流設備

物流作業を効率化するためには、専門的な設備が完備されているかも重要なポイントとなります。

たとえば、アパレル商材を取り扱う場合には、検針を自動化するX線検針機やベルトコンベア検針機、ネームやタグを取り付けるための発行機、補修用のミシンなどが完備されていると安心です。

物流に適した立地条件であるか

物流代行業者の多くは、クライアントから預かった商品を管理し発送するために大規模な倉庫を持っています。

たとえば、都心からアクセスしやすく高速道路のインターチェンジにも近い場所であれば、全国の拠点へ素早く商品を届けられるでしょう。

地方の拠点であっても、物流に適した立地条件にあるかを確認しておくことが重要です。

OTSは徹底した品質管理で物流業務をサポート

物流代行サービスを依頼する企業や店舗のなかでも、特に需要が高いのがアパレル製品の取り扱いです。

自社で開発したオリジナルブランドの商品を全国のユーザーに届けるために、アパレル製品に強みをもつ物流代行業者をお探しの方は、ぜひOTSへご相談ください。

アパレル製品に特化した専用の物流設備が豊富に導入されており、物流拠点は東京都江戸川区南葛西にあり、首都高速葛西インターからわずか5分と好立地にあります。

加えて、専用機器による針や異物検査の自動化や、ウェアやバッグ、シューズ、小物類まで幅広い製品の修理にも対応。

さらにはお客様窓口の一括対応により、クレームや問い合わせなどの業務も代行可能です。

このような徹底した品質管理を行うことにより、質の高い物流業務を実現しています。

【物流を始めたい方必見】レンタル倉庫を借りる方法や費用を解説

まとめ

自社で開発した製品を多くのエンドユーザーに届けるためには、安定した物流体制の確保が不可欠です。

しかし、物流業務のすべてを自社で行うにはハードルが高く、状況に応じて物流代行サービスを活用することで業務の負担軽減に役立ちます。

一口に物流代行業者といってもさまざま企業があり、得意とする商材にも違いがあります。

特に、ウェアやシューズ、バッグ、アクセサリーといったアパレル製品は物流代行サービスのニーズが高く、数多くの企業が手掛けています。

そのなかでも、OTSは徹底した品質管理に定評があり、多くのクライアントから選ばれています。

これからオリジナルブランドの製品を販売していきたいと考えている方や、今の物流代行業者からの切り替えを考えている方は、ぜひ一度OTSへご相談ください。

OTS PR

最新記事 by OTS PR (全て見る)

- 【オーティーエス】2025卒会社説明会開催中 - 2024年3月11日

- 不動在庫(デッドストック)がもたらすデメリットと対処法 - 2023年6月19日

- オムニチャネルとはどんな戦略?メリットを解説|成功事例も紹介 - 2023年6月14日

ブログの読者になる

メールで受け取ることができます。

関連記事

-

-

パソコンクリーニングのススメ

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

単純作業を大人数で手分けすると効率的か?

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部