【ファッションとはカルチャーである】

公開日:

:

最終更新日:2023/05/17

ファッション業界(業界情報), 経営者視点

おはようございます!

今週も梅雨らしい天気は少ないようで、暑さが厳しくなるようです。

自分は暑さに慣れてきたと思っていても、身体は脱水症状になることもあります。

早めに小まめに水分補給を取って、無理をしないでいきましょう!

【ファッションとはカルチャーである】

先日、日本メンズファッション協会(MFU)主催のファッションマーケティング研究会で、ユナイテッドアローズ(UA)のクリエイティブ・ディレクション担当上級顧問の栗野宏文氏の話を聴いてきた。

その時のセミナータイトルが、この標題の『ファッションとはカルチャーである』だった。

栗野氏はファッション業界でも有名な方で、一度お話を伺いたいと思っていました。

栗野氏は大学で美術を学んだ後、ファッション業界では鈴屋、ビームスを経てUAの創業メンバーとして立ち上げに加わり、現在では上級顧問という立場でUAに関わっているが、正にこれまでのUAのクリエイティブ・ディレクションを牽引してきた方と言える。

WWD記事:UA栗野氏が説く「服が売れない今、私たちがすべきこと」

上記の記事やブログを読んでもらえれば、このセミナーでの栗野氏の話の一部が表現されている。

ファッションがカルチャー(文化)であるかどうかは、いろんな考え方があると思うが、ボクはファッションが単なる服飾関係の流行や自己表現だけではなく、もっと広い社会の生活とも密接に影響しているものだと感じる。

そういった言葉の定義などの話ではなく、栗野氏の話は今のファッション(ビジネス)の在り方に問題提起をされていた。

単純に世の中の経済活動を見ていると、ファッションビジネスの売上減少はお金の使い道が、ファッション以外に向かっているからに他ならない。

それがスマホや健康、旅行、貯金など、経済的に成長していない中でお金を使う選択肢は増えていて、各々の業界がその魅力を高めよう、伝えようと努力している結果が今の状況と言える。

1,000万円の貯金を目指す『富女子』(ふじょし)や人間の根幹である健康に投資をすることがその典型と言えるが、そういった要因を取り上げることで「洋服が売れていない理由を作っているのではないか?」と苦言を呈していた。

栗野氏は『モノ自体の魅力』と『提供する側の意識』をしっかり見直すことで、ファッションは価値ある文化であることを訴求することができると言っていた。

この話を聴いて、多くの会社や業界にも共通することではないかとも感じる。

Contents

① 自分たちの提供するモノやサービスの魅力や価値を高める

② 提供する人たちがその物語や意味を理解し自分の言葉で伝える

自分たち一人ひとりが生活者として消費している感覚を活かして本当に欲しいものを提供しようとすることで、世の中に必要とされるモノやサービスが生まれてくる。

UAは常に新しいことに挑戦している印象を受けた。

それは業界を牽引してきた責任や誇りという重さよりも、より楽しいことを見つけて動いていこうとする身軽さにも感じた。

ファッションでお金を使うときに、暗い気持ちでどんよりと使う人は少ないと思う。

だったら、より楽しく気軽に好きなことを絡めて、商品やお店、そして人も楽しくあるべき。

実際に栗野氏の話でも、「楽しくなければファッションではない!」というコンセプトで、ファッションの楽しさを伝えていく様々な取り組みを紹介していた。

その一つの例として栗野氏のブログでも路上ファッションショーが紹介されている。

パリコレで最も勢いのある新進ブランド<KOCHÉ(コシェ)>のファッションショーを、原宿通り(通称:とんちゃん通り)を貸し切って開催した。

その時の動画を見せてもらったが、原宿の裏通りと個性的な衣装をまとったモデル達の歩く姿、そしてギャラリー達が不思議な空間を生み出していて、ブランドのインパクトを強めていた。

新たな挑戦としては、原宿本店のメンズ、ウィメンズの統合で、次世代型店舗として9月にリニューアルオープンする。

コンセプトは「ユナイテッドアローズワン」、ジェンダーフリーでファッション好きが集まる店を目指している。

ボク自身はもうこの業界では古い方の世代なので、ジェンダーレスや、エイジレス、シーズンレスという考え方には簡単に順応できる気がしない。

しかし、自分が選ぶかどうかは別として、世の中やファッションの潮流としてはそういった方向に流れている。

多様性や価値観の違いを受け入れることが、これまで以上に求められてくる気がする。

最後に、今後のファッション物流についての方向性を伺ったところ、あまりこの領域には精通していない前提として貴重な示唆をいただいた。

昨今のネット通販に象徴されるように、ファッションの消費も小口化、個人化していく。

そして、リユースが売れているのもその方向性の一つで、オリジナルや独自化とのこと。

物流の小口化は当然のことで、商品もリペアやリメイクで独自の価値を付加していくことが、ファッションビジネスでも求められてくるようになる。

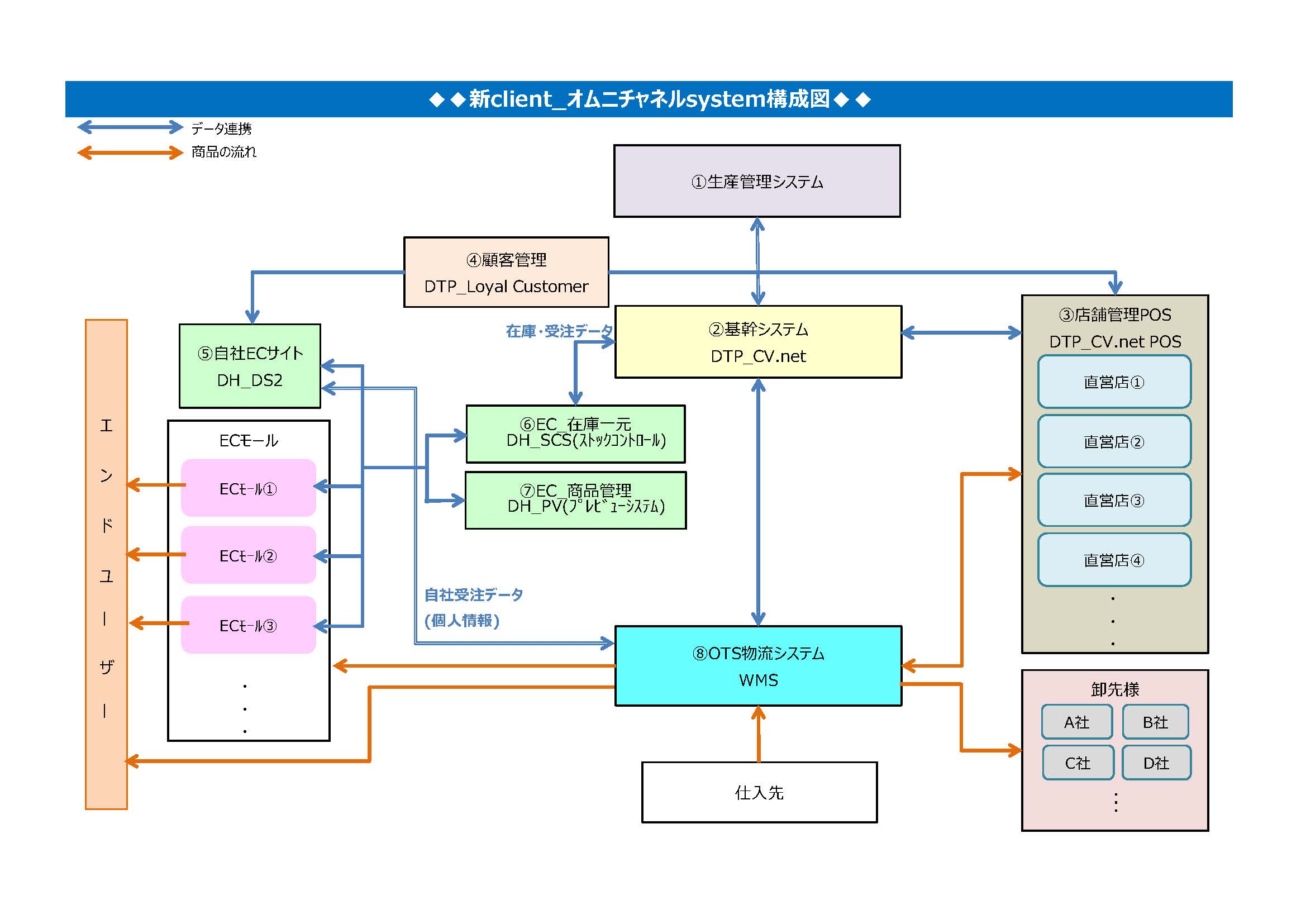

OTSの新サービスコンセプト『おせっかい物流』でもそういった機能をより強化して、これからのファッション・ビジネス・サポーターとして更に進化していく方向が見えてきた感じがしました。

OTS マーケティング部

最新記事 by OTS マーケティング部 (全て見る)

- 皮革品の修理を対応できるように進行しています! - 2020年5月22日

- 健康経営と新型コロナウィルスへの対応 - 2020年5月8日

- 【えるぼし認定「3」取得!!】 - 2020年1月20日

ブログの読者になる

メールで受け取ることができます。

関連記事

- PREV

- CD(顧客満足)を目指して~マナー研修~

- NEXT

- 管理部の仕事内容や役割を解説|総務部との違いは?