経済産業省の勧告「アパレル業界の不合理な商慣習」について

公開日:

:

最終更新日:2023/05/17

ファッション業界(業界情報) 経済産業省の勧告

おはようございます。物流業界のシュウゾーこと小橋です。

修造と言えば、やっぱ本物はすごいですね・・・オリンピックでのこの熱さは必見です(笑)

https://www.facebook.com/893286724045750/videos/1175068985867521/

さて、物流業界のシュウゾーもファッション業界を良くするため、今日も吼えたいと思います~

今回は、以前 経済産業省から勧告のあった

「アパレル業界の不合理な商慣習」について触れたいと思います。

自分はこの報告を最初聞いたときには、何を今さら・・・それも大上段から、

すべてを否定するような(政府なので上からは当然ですが・・・)発言にすこしイラっとしました!

でも、冷静に考えると・・・でもやっぱそうだよな・・と感じています。

今までこの業界で脈々とやってきたことが、

どんどん通用しなくなってきているようにも感じます。

これこそ、いろいろと異論反論はあると思いますが・・・

売上だけを追求してきて、大量に在庫を抱えて、

結果 倒産経験のある自分としては、

今回の経済産業省の指摘には、過去の苦い思い出が蘇ってきます。

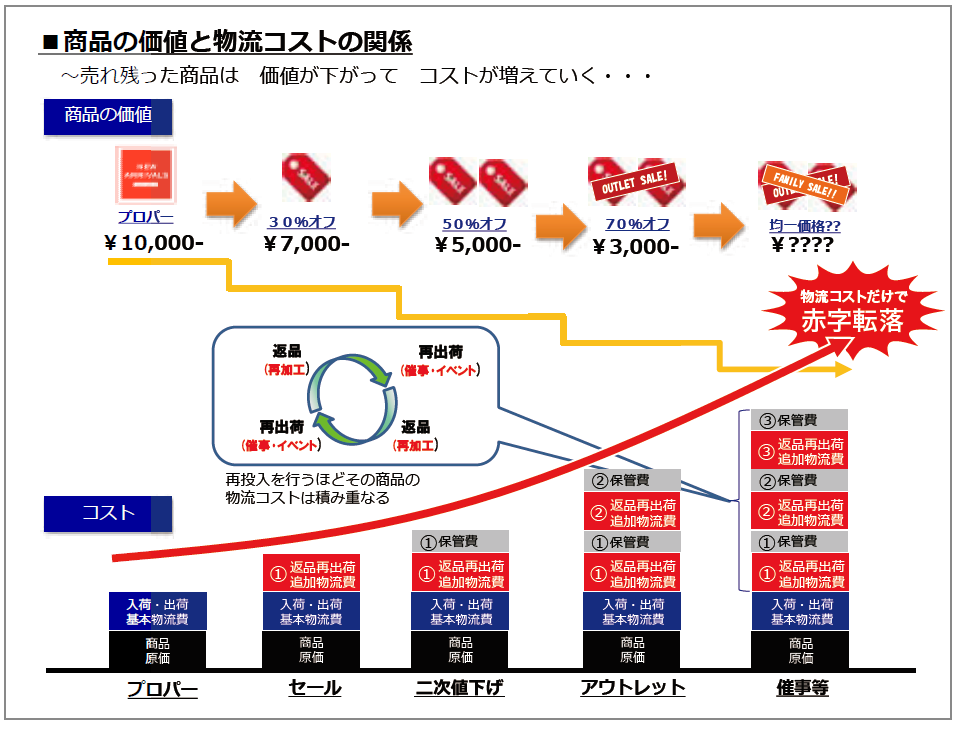

物流視点で見ても、物流費が上がる要因は、物量の増加です。

過剰に在庫を抱えることで、スペースは広がるし、

プロパー消化率や商品回転率が悪くなると、セールや催事出展による再出荷や返品が増えます。

さらには、消費者から見ても、どうせ安売りするなら・・・

と価格に対する信頼感はなくなり、そこに追い討ちをかけるような、

海外からの低価格なファストファッションによって、今の状況へとつながっています。

その事について、この方のブログはいつも勉強させてもらっていま

す。 http://blogs.yahoo.co.jp/kawait_2000/66172452.html

※余談ですが、河合さんとは、以前 河合さんが書かれた 「ブランドで競争する技術」ダイヤモンド社を読んで、この人に会いたいと思ってアポイントとらせてもらいました。

ここでは、アパレル業界の不況のひとつを 「

「消費不況とディスカウンター出現による商品単価と頻度の縮小」と指摘しています。

上記URLで読んでみてください。

さらには、将来不安が無くなり人生が楽しくなれば、

人はファッション商品にお金を使うようにならないことは、歴史や他国が何度も証明しているところだ。

MD精度をいくら緻密にしても、そもそも売っている商品が暗い世情を反映した「ベーシック」で「低価格」なのだから、

大手アパレルの業績を好転させる秘策とはなり得ない。

ファッションビジネスの活性化はマクロ的にいえば、「社会の明るさ」と密接に関係がある。

力のあるデザイナーを育成したり展示会を開いても本質的なニーズ喚起には縁遠い。・・・考えさせられますね。

その他にも、今回の経済産業省の勧告は、いろいろな方がブログで意見を述べられていています。

「アパレル業界の不合理な商慣習、改善を」経産省は本当に業界を救うか?

http://blog.goo.ne.jp/souhaits225/e/44f8ba2b4271f35a49c2cd638e5d2715

参考:Fashionsnap.com HAKATA NEWYORK PARIS

「百貨店とアパレル「不合理な商慣習」の正体委託販売はなぜ重宝されてきたのか」

http://toyokeizai.net/articles/-/123731?page=2

参考:東洋経済オンライン

「アパレル業界に経済産業省から勧告『不合理な商慣習の本質』とは?」

http://leveragelabo.com/?realestate=realestate-7258

参考:レバレッジラボ ブログ

皆さんはどう思われますか?

これらの意見を踏まえ物流会社として、より現場で起きていることも付け加えたいと思います。

ひとつは、間違っていると思っていても変えられない現実

自分がいた倒産した会社もそうでしたが、

「これは間違っているのでは?」と感じることがあっても、その声が活かされることはなかったです。

そこには、「輝かしい実績がある!」や 「カリスマ社長」 と言った見えない壁があったように思います。

今でも現場でそのような声を荷主様の担当者から聞くことがありますが、

「なぜそれを会社で議論されないのですか?」と聞いても「どうせ言っても無駄・・・」

との声が返ってきます。もしくは、そのブランドのTOPの方の発言を過剰に遵守しようとして、

TOPの意図とは本質からずれていることも・・・。ファッション業界を支え、時代を築いた英雄が、

現在は経営層にいらっしゃることが多く、この方々は、やはりすごい人・・です!

なので、無意識にその部下は、その意思に背くことがないよう

一言一句を守ろうとされているのではと感じることがあります。

もうひとつは、やはり、ITもしくは、テクノロジーについての苦手意識です。

必要とは言いながらも事業戦略の中心においていない企業が多いように感じます。

特に中小企業は社内にデザイナーや営業はいても、IT不在が多いのはその現われではないでしょうか。

また、外資系の会社は、WEB戦略は本国まかせで、日本はタッチできないとの声も聞きます。

紙媒体である雑誌の存在が薄れている中で、消費者に知ってもらう、

顧客接点としてWEBのあり方は、その会社の営業活動やマーケティングと同じで重要ではないかと感じるのですが・・・。

その情報発信やブランディグが日本にあわせてローカライズできていないとしたら、問題ではないでしょうか。

物流会社は、その会社の裏側を実に冷静に見ています。多くの会社の方と話をします。

上記の内容は、極端な話ですが、変化を求められている時代に、

物流会社も荷主であるファッション企業様とともに、変化しないと生きていけないと感じています。

いつものことながら、過激な内容ですみません・・・。

ただ、今回のお話はこの業界が好きで、

この業界が良くなってもらいたいと心から願っていて、その思いだけで書きました。

ファッションは憧れでした・・・おしゃれをすることで、

気持ちの高揚や、なりたい自分になれる・・そんな力がファッションにはあったように思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。ご意見などいただければうれしいです。

OTS マーケティング部

最新記事 by OTS マーケティング部 (全て見る)

- 皮革品の修理を対応できるように進行しています! - 2020年5月22日

- 健康経営と新型コロナウィルスへの対応 - 2020年5月8日

- 【えるぼし認定「3」取得!!】 - 2020年1月20日

ブログの読者になる

メールで受け取ることができます。

関連記事

-

-

滞留在庫の削減・・・物流会社にできること!

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

1月のニューズレターができました!

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

【レコメンドの技術がスゴいって話】

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

ファッションRFIDの活用方法

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部