商品の検品について

こんにちは!

ファッション商品 検品アドバイザーの阿藤です!

この前の週末に

千葉の鋸山(のこぎりやま)まで小旅行にいってきました。

車でロープウェー乗り場に行って、

急な崖を望めるところがあるので

軽い気持ちでいってみたら・・・

実は人気スポットらしく、

外国の方も多く、また、駐車場も大渋滞でした。

そして何より想定外だったのが・・・

軽い登山を行うような場所でした!

ロープウェーで頂上に上ったら、

めぼしいスポットが気軽に見れて帰る、

そんな軽い気持ちで行きましたが

そんなことは全然なくて・・・

最大で90分を所要し、

足場もそんなに整っているわけでなく

勾配も激しい・・・

3人で行きましたが、

ひとりは中盤よりバテはじめ、

終盤は全員が声を掛け合って

最終地点までいったような・・・

まさにバカにしていたなと、

反省しました。

いい勉強でした。

↑こんな感じです(地獄のぞきというらしいです)

もし、例えば初めてのデートの時など

彼女にはヒールで来ないよう、

注意して頂くことをオススメします。。。

さて、本題ですが

今回はOTSがよく対応させていただく

『検品(商品)』についてです。

Contents

検品業務とは?

まず、一般的な観点からはいりますが、

検品=商品を検査することです。

検査⇒間違いがないか、確認することです。

今回の本題としては、

商品の検品、つまりは、不具合がないか?

確認する作業、業務になります。

OTSのお客様は、

生産流通(生産から小売りで流通すること)より

製品流通(出来上がった製品を小売りなどに流通すること)が多いです。

わかりやすく言うと、

一般的に、商品の不具合は、

生産した時点で検査をすればいいのですが、

インポートブランドを多く取り扱うお客様が多い場合は、

ヨーロッパで生産して、検査をする

⇒海外と、日本の品質基準が異なるため、

日本でも再度検査をする

ということが多いです。

つまりは、

日本(OTS)で検査を求められることが多いということになります。

検査といってもまちまちです。

検査とは、

商品に不具合がないか?確認することなのですが、

もちろん検査機関ではないので

たとえば、カシミヤが100%つかわれているか?

はわかることはありません。

前述の、製品流通の場合、

仕様書がもとからあるわけではないので、

商品の現物を直接確認することが

主な手法です。

すっごくざっくりいうと、

『消費者が残念な思いをさせないこと』が

検品の一番のポイントになります。

ではどこまでみれば残念にならないのか?が

とても重要なんです。

どこまでみればいいのかがポイントです

そこで一番重要なのが

どこまで細かくみるか?です。

もちろん、細かく見た方が

不具合も多く見つけられるのですが、

例えば、そんなに不具合が起きない商品に

すっごく時間をかけるのはもったいない、ということもあります。

だって、

1点の商品に10分かけて見れば、

そりゃあもう、安心ですけど、

それって、時間かけすぎじゃないですか?

という疑問もわきます。

コストで考えると、

例えば、時給1,000円のパートさんで

10分かけるコストと

5分かけるコストでは、

その違いは簡単です。

1点当たりの商品ににかかる費用は

もちろん、倍違います。

具体的にいうと、

袋から出して、外見から見るのと

裏地や、網目まで見るのとでは、

かかる時間が異なるので

それだけ手厚く見ているということ、

そして、その分だけ、コストを投資している

ということになります。

じゃあどこまでが適正なのか?

物流のコストの大半は人件費なので

かかった時間だけ、その費用をかける、ということです。

本当に費用をかける必要があるかは?

以下の視点が必要です。

①不良品率はどうなのか?

当たり前ですが、不良品が出ない商品を

時間と費用をかけても意味がありません。

不良品が発生しない、しにくい場合は、

全ての数量を実施するのではなく、

一部の数量の検品、抽出検品を行う、

といった手法もとれます。

②商品の価格帯はどうなのか?

そもそも、その費用が見合うのか?といった視点です。

3,000円の商品に300円をかけたら割に合わないけど、

30,000円の商品ならわりに合うかもしれません。

そこには、ブランドの立ち位置と

その消費者が残念に思わないポイントはどこか?

つまりはクレームにどれだけつながるのか?

につながっていきます。

だって、自分だったら、

3,000円の洋服だったら、

少し来たらダメになったら、また買えばいいや、

と思うけど、

30,000円だったら、

最低1年は使いたいと思うでしょ?

そういうことだと思います。

時にファッションブランドは

『ブランド』というイメージがあるので

自分たちは完璧に提供したい、

という思いは、すごくわかります。

でも、消費者が求めているところはどこなのか?

そんな視点を考えた時に、

本当に必要な作業はどこまでなのか?

つまりは、

適正なコストはどこなのか?

分かっていただけると思います。

OTS マーケティング部

最新記事 by OTS マーケティング部 (全て見る)

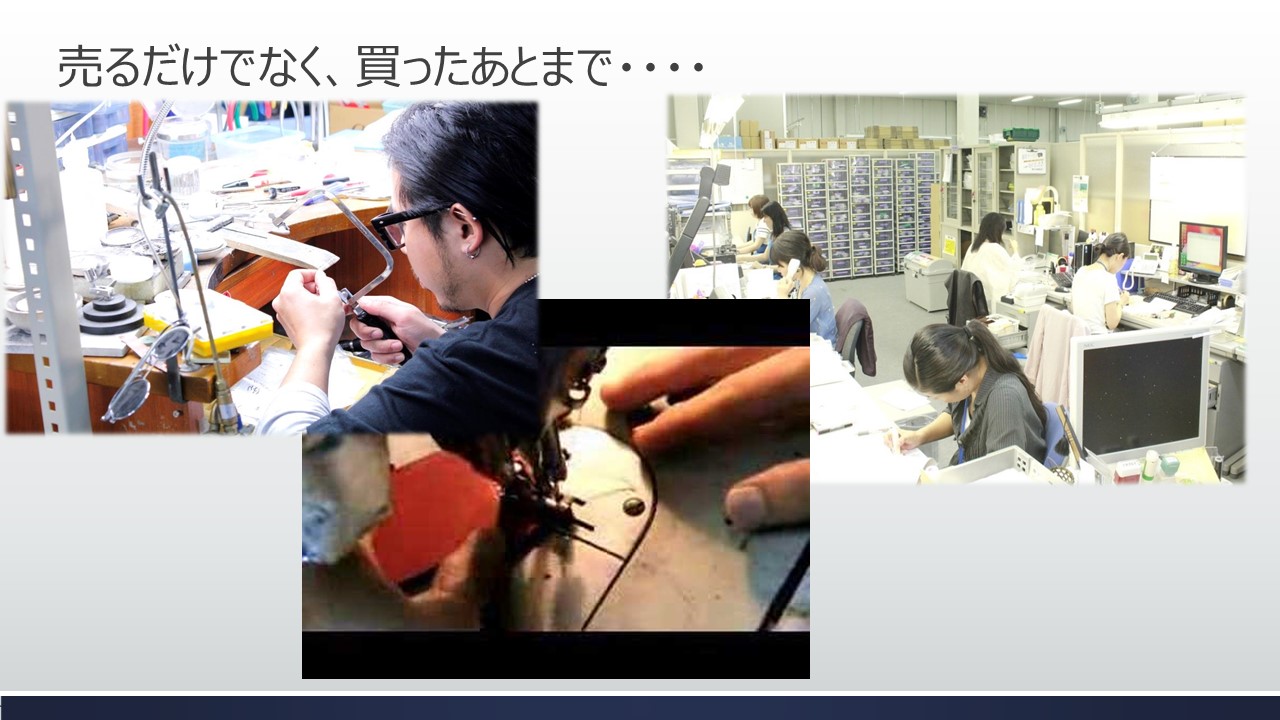

- 皮革品の修理を対応できるように進行しています! - 2020年5月22日

- 健康経営と新型コロナウィルスへの対応 - 2020年5月8日

- 【えるぼし認定「3」取得!!】 - 2020年1月20日

ブログの読者になる

メールで受け取ることができます。

関連記事

- PREV

- ファッションレシピサービス スタートしました!

- NEXT

- 物流が軽視される理由・・・