物流費が高騰している原因を解説|コスト削減するための解決策は?

事業を継続していくうえではさまざまなコストがかかりますが、製品をエンドユーザーの手元まで届けるために不可欠なのが物流費です。

2020年以降、物流費は急激に高騰しており、多くの企業にとってコストの削減が課題となっています。

そもそも、なぜ近年になって物流費の高騰が見られるようになったのでしょうか。

考えられる理由と企業に及ぼす影響、物流費を削減するために有効な対策などもあわせて詳しく解説します。

Contents

物流費の内訳

物流費とはその名の通り、物流全般にかかるコストのことを指します。

一口に物流といっても、商品を保管する倉庫の賃料や、空調・照明などの設備維持にかかる費用、トラックの維持費、燃料代、包装にかかる材料費、流通加工に要するコスト、ドライバーや構内作業員の人件費など、細かく見ていくとさまざまな項目に分類できます。

商品を保管しておく倉庫の維持管理にかかる費用を「保管費」、トラックに関連する費用やドライバーの人件費、高速道路代などにかかる費用を「輸送費」、包装費や荷役費を含む「その他の費用」として分けたとき、物流費の内訳および構成比は以下のようになります。

- 輸送費:54.3%

- 保管費:17.0%

- その他の費用:28.7%

引用:2021 年度 物流コスト調査報告書【概要版】|公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会

なお、上記は全業種の平均値ですが、もっとも多くの割合を占める輸送費を業種別に見てみると、製造業では 59.4%、卸売業では 38.8%、小売業では 42.6%となっています。

物流の2024年問題を簡単解説|働き方関連改革法が物流業界に与える影響

物流費の平均費用と推移

上記の調査では、アンケートをとった企業195社の2021年度における平均物流費は136.6億円であることが分かりました。

売上高に対する物流費の占める割合は、業種によっても異なりますがおよそ5.70%となっています。

売上高が大きくなればなるほど、物流費の割合は下がっていき、反対に売上規模が小さい企業ほど物流費の占める割合は高くなる傾向が見られます。

実は物流費が売上高に占める割合は、過去20年間にわたって4%台後半で推移してきました。

たとえば、2015年は4.63%、2017年は4.66%、2019年は4.91%とほぼ横ばいでしたが、2020年に入ると5.38%まで上昇。さらにその翌年の2021年は5.70%と6%の大台が目前となっています。

過去20年の物流費の推移を見ても、ここまで高い水準となった年はなく、この傾向は今後もしばらく続いていくのではないかと予想されています。

物流費が高騰する主な原因

ここ数年で歴史的な高騰を見せている物流費ですが、なぜこのような傾向が続くようになったのでしょうか。

その背景にはさまざまな原因が挙げられます。

物流業界における人手不足

ひとつ目の原因として挙げられるのが、物流業界における深刻な人手不足です。

日本は業界を問わず人手不足に陥っていますが、特に物流業界は深刻で、大手物流企業ですらも十分な人手を確保できていません。

できるだけ多くの人材を確保するためには、従業員の待遇改善はもちろんのこと、多額の採用コストもかかることから、それが物流コストに跳ね返ってきます。

新型コロナウイルス感染症の拡大

新型コロナウイルス感染症の拡大による影響は各所に広がっており、物流業界も例外ではありません。

製造業や卸売業などは稼働停止・休業に追い込まれるところもあり、その影響で物流の量も減少しました。

ネット通販のニーズ増加によって小売業は需要が伸びましたが、全体で見れば大口の受注が減った分、物流単価を上げざるを得ない状況に陥ったのです。

物価の高騰

2022年になるとコロナ禍は一旦落ち着きを取り戻しましたが、世界情勢の変化によって物価高騰の打撃を受けることとなりました。

日本はエネルギーを海外からの輸入に頼っていることから、石油取引価格の上昇はダイレクトに影響を受けてしまいます。

トラック輸送に不可欠なガソリンや軽油のコストが上昇したことで、物流費に反映せざるを得ない状況になりました。

物流費の高騰によってもたらす企業への影響

物流費が高騰することによって、特に大きな影響を受けるのが荷主である企業です。

具体的にどういった影響が考えられるのか、3つのポイントに分けて詳しく解説しましょう。

①利益率の悪化

荷主企業にとって物流費はコストの一部です。

しかし、あまりにも物流費が急激に跳ね上がってしまうと、価格の改定を行ったとしてもコスト増分を吸収できず、利益率の低下を招くおそれもあります。

②製品価格見直しによる売上高の減少

ここ数十年間にわたって国民全体の所得が伸び悩み、ほぼ横ばいの状態が続いている日本において、消費者は製品価格の改定に敏感に反応します。

コストが増大したからといって安易に価格に反映してしまうと、売上そのものが低下し業績悪化を招くおそれもあるでしょう。

そのため、企業にとってはまずコスト削減が第一優先であり、価格の改定は最終的な手段ともいえるのです。

③さらなる人手不足

物価高騰の影響を受けているのは物流費だけでなく、あらゆるモノや製品、サービスに関連しています。

物流費の高騰による影響を最小限に抑えることができたとしても、今後さらに物流費が上がっていけば人件費の削減に踏み切らざるを得ない企業も出てくるでしょう。

その結果、今以上の人手不足を招き、企業全体の生産性低下を招くおそれもあります。

物流費のコストを削減する解決策

物流費の高騰は単なる利益率の低下だけでなく、売上そのものの低下や人手不足などによって経営そのものに大きな影響を及ぼす可能性があります。

では、このような事態を防ぐために、どういった解決策が有効なのでしょうか。

荷主企業で取り組めるいくつかの方法を紹介します。

物流会社との協業で効率化に向けた取り組み

自社配送ではなく、物流企業と連携して物流業務に取り組んでいる企業も多いはずです。

しかし、配送拠点までの輸送や客先への配送以外に、包装や梱包、荷役、商品の保管、倉庫管理といった業務もすべて依頼しているケースもあるでしょう。

物流費を抑えるためには、まず物流企業へすべての業務を依頼するのではなく、自社でできる業務はなるべく内製化することが重要です。

物流会社とも相談しながら、どの業務を内製化すれば効率化が図れるかを検討してみましょう。

隔日配送

当然のことながら、荷物を届ける頻度が増えれば増えるほど、物流費のコストは増大していきます。

そこで、たとえば毎日1回のペースで配送しているものを、2日に1回のペースで隔日配送に変更するだけでもコスト削減につながります。

荷物の総量は変わらなくても、少量を高頻度で配送するのではなく、一度になるべく多くの荷物を配送する工夫をしてみましょう。

リードタイムの延長

取引先や顧客からの理解が得られるようであれば、荷物の配送にかかるリードタイムを延長してもらうのもひとつの方法です。

たとえば、従来は翌日配送の契約で物流業務を委託していたものを、翌々日の配送に変更することで余裕ができます。

その結果、物流会社は他社の荷物と一緒に配送することができ、輸送効率が向上します。

ただし、リードタイムの延長は納期にも関わってくるため、取引先や顧客に対して一方的に通告するのではなく、あくまでも両者で話し合ったうえで進めるようにしましょう。

包装資材の削減

輸送や配送のスケジュールに関連すること以外にも、荷物の包装や梱包、流通加工に関する取り組みも重要です。

特に梱包資材の削減は重要な項目であり、資材を1枚、1種類減らすだけでもコスト削減の効果が見込めます。

これは梱包資材を購入するためのコスト節約はもちろんですが、包装や梱包を担うスタッフの人件費削減効果もあるためです。

現在のパッケージが過剰包装になっていないか、ムダな包装紙などが使用されてないかをあらためて見直してみましょう。

人件費の削減

物流業務を一から見直し効率化を図ることで、現在従事しているスタッフの人数が適正かどうかも見えてくるはずです。

もし、物流業務の見直しによって過剰な人員であったと判断された場合には、他部門で人員が不足している業務にアサインすることもできるでしょう。

OTSはアパレル・ファッション・ジュエリーに特化した物流アウトソーシング専門会社

物流業務を委託する場合には、大手物流会社との協業で取り組むケースも少なくありません。

しかし、取り扱う商品や製品の種類によっても物流業務のノウハウは異なるため、商材に合わせた物流会社を選ぶことが重要といえるでしょう。

特にアパレルやファッション、ジュエリーといった商材を取り扱うメーカーや卸売、小売業は、包装資材、荷役および流通加工に多額のコストがかかります。

これらの商材は個人ユーザー向けに販売されることが多く、小口配送がメインとなることも物流費がかさむ大きな要因といえるのです。

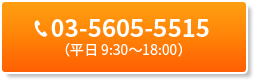

高騰する物流費を少しでも抑えるためには、アパレルやファッション、ジュエリーに特化した物流アウトソーシングを数多く手掛けてきたOTSへご相談ください。

1982年の創業以来、ファッション物流に関連するさまざまな業務のノウハウが豊富で、これまで多くの企業と取引をしています。

まとめ

今回紹介してきたように、物流費高騰の背景には新型コロナウイルスの感染拡大や世界情勢の変化、そして深刻な人手不足など、さまざまな要因が複雑に絡み合っていることが分かります。

これらはいずれも大きな課題であり、早期に解決することは決して簡単ではありません。

しかし、物流会社との協業でさまざまな取り組みを行い、リードタイムの延長や梱包資材の削減といった小さな工夫を積み重ねることでコストの上昇分を少しでも緩和できるのも事実です。

まずは自社でどういった工夫・対策ができるのかを考え、小さなことでもまずは実行にうつしていきましょう。

OTS PR

最新記事 by OTS PR (全て見る)

- 【オーティーエス】2025卒会社説明会開催中 - 2024年3月11日

- 不動在庫(デッドストック)がもたらすデメリットと対処法 - 2023年6月19日

- オムニチャネルとはどんな戦略?メリットを解説|成功事例も紹介 - 2023年6月14日

ブログの読者になる

メールで受け取ることができます。