棚卸しを行う目的とは|手順や方法・時期を解説

さまざまな商品を扱う企業や店舗にとって、毎年必ず行わなければならない棚卸し作業。

従業員総出で作業を行う企業も多いですが、そもそもなぜ棚卸しが必要なのか疑問に感じたことはないでしょうか。

そこで本記事では、棚卸し作業を行う目的について解説するとともに、棚卸しの手順や効率化するための方法、ミスを防ぐために注意しておきたいポイントなどもあわせて紹介します。

Contents

棚卸しの目的

そもそも棚卸しとは、自社が保有している商品の在庫数量を確認する作業のことを指します。

自社の物流倉庫や物流拠点、売り場などにある実際の在庫数と、帳簿やシステム上に記録されている在庫の数量は必ずしも合致しているとは限らず、何らかの要因によってズレが生じているケースがあります。

そこで、実際の在庫数と在庫データが合っているかを照らし合わせ確認する作業を棚卸しといいます。

棚卸しを行う目的としては、帳簿やシステム上の在庫数と実際の在庫数に差異が生じていると、商品を受注したのに在庫がなく納期が遅れてしまったり、反対に十分な在庫があるのに商品を発注し過剰在庫に陥ってしまうことがあるためです。

このような事態を防ぐために、棚卸しを行い在庫情報の精度を向上させる必要があるのです。

また、棚卸しを行っていないと不正行為を見逃してしまったり、不適切な会計処理に気付かないままになることがあります。

企業としてのガバナンスを強化するためにも、棚卸しは不可欠な物流業務のひとつといえます。

ロケーション管理とはどんな管理方法?物流倉庫における役割やメリットを解説

棚卸しを行う時期

棚卸しを行う時期は企業によってもさまざまですが、一般的には年度末や半期末などのタイミングで行うケースが多いです。

また、企業によっては四半期末や、毎月末に実施するケースも少なくありません。

年度末や半期末に行う企業が多いのは、棚卸資産を決算書へ記載する必要があるためです。

決算書とは正式に「決算報告書」とよばれ、一言で表すと企業の財務状況をステークホルダー(株主や取引先、金融機関などの利害関係者)に対して報告するための書類のことです。

決算書は税務署に対して提出する義務があるほか、上場企業や大企業の場合は金融商品取引法によって一般に公表する義務もあります。

法律によって提出や開示が明確に義務付けられている書類であることから、多くの企業が決算期を迎える年度末に間に合うように作成しておかなければなりません。

そのため、棚卸しは年度末ギリギリのタイミングで行うというよりも、決算書の作成に間に合うように余裕をもったスケジュールで行われることが多くあります。

棚卸しの手順

棚卸しには大きく分けて「実地棚卸し」と「帳簿棚卸し」の2つの種類があります。

実地棚卸しとは、物流倉庫や物流拠点、売り場などにある実際の在庫数をカウントするものであるのに対し、帳簿棚卸しは在庫管理簿や在庫管理システムなどの帳簿上で在庫数をカウントする方法です。

それぞれどういった手順で作業を行うのか、詳しく解説しましょう。

実地棚卸しの手順

企業によっても実地棚卸しの手順は異なりますが、基本的には以下の手順に沿って進められることが多いです。

- 棚卸計画書と棚卸表の作成・配布

- 作業担当者へ作業方法の説明

- 在庫数のカウントと商品状態の確認

- 二次カウント作業の実施と在庫の集計

- 在庫数を帳簿へ記録

「棚卸計画書」とは棚卸し作業の責任者や担当者、担当範囲、タイムスケジュールなどを記載したものです。

在庫数をカウントする際には「棚卸表」へ記入していき、作業ミスやカウントミスを防ぐためにも二次カウント・二次チェックの作業は欠かせません。

また、実地棚卸しでは在庫数をカウントする際に商品の状態も把握し、破損や汚損などが認められた商品についてはメーカーへの返品や処分など個別の対応が求められます。

帳簿棚卸しの手順

帳簿棚卸しの手順は以下の通りです。

- 商品の入庫・出庫のたびに数量を帳簿へ記録

- 在庫金額・棚卸資産額を算出

実地棚卸しとは異なり、帳簿棚卸しの場合は年度末や半期末のようなタイミングで行う作業ではなく、日々の通常業務として行う必要があります。

そのため、一般的に「棚卸し」とよばれる作業は、帳簿棚卸しではなく実地棚卸しのことを指すケースが多いのです。

棚卸しの在庫の評価計算方法

決算書へ棚卸資産の評価額を記載する必要があります。

しかし、単に棚卸し作業をしただけでは、在庫の数量は把握できますが評価額までは算出することができません。

そこで、さまざまな方法を用いて棚卸在庫の評価計算を行います。

棚卸在庫の評価計算には、大きく分けて「原価法」と「低価法」があり、以下のような違いがあります。

- 原価法:購入時の原価をもとに計算する方法

- 低価法:購入時の原価と現在の原価のうち、安いほうをもとに計算する方法

なお、原価法には以下に示す通り6つの評価方法が存在します。

1.最終仕入原価法

最終仕入原価法とは、直近の仕入れ値を原価として算定する評価方法です。

仕入れ時や過去の原価ではなく、棚卸時点での最新の仕入原価をもとに算定します。

2.個別法

個別法とはその名の通り、それぞれの商品ごとに原価を算定する評価方法です。

商品に応じて特別な原価がかかる場合や、在庫数が異なる場合などに用いられることがあります。

3.先入先出法

先入先出法とは、古い在庫から順番に原価を算定する評価方法です。

食品や飲料などのように賞味期限がある商品や、使用期限が設定されている商品の棚卸に用いられることがあります。

先入先出法をわかりやすく解説|メリット・デメリットと活用事例を紹介

4.総平均法

総平均法とは、在庫原価と仕入当時の原価を合算したものを在庫数で割ることで平均原価を算定する評価方法です。

販売数量が多く、在庫数が安定している場合に用いられることがあります。

5.移動平均法

平均移動法とは、平均原価と仕入当時の仕入原価を合算したものを在庫数で割ることで平均原価を算定する評価方法です。

総平均法とは異なり、在庫数に応じて原価が自動的に調整されるのが移動平均法の違いです。

総平均法とは対象的に、在庫量や仕入れ価格に変動がある場合に用いられることがあります。

6.売価還元法

売価還元法とは、商品の販売価格から利益分を差し引いた金額を原価として算定する評価方法です。

企業が設定する利益率に応じて原価が算定されるのが売価還元法の特徴であり、商品のニーズや競合他社の販売状況などによって価格が変動する場合に用いられることがあります。

棚卸しでよくあるミス

物流業務のノウハウや経験が豊富な現場でも、棚卸し作業ではさまざまなミスが起こるケースが少なくありません。

どういったミスが多いのか、典型的な例をいくつか紹介しましょう。

カウント漏れ

在庫が存在している商品であるにもかかわらず、カウントそのものを忘れたり、カウントが漏れたりするミスです。

単に商品の存在を見逃すことで生じるケースもありますが、本来あるべき場所に在庫が保管されていないことで生じることも多くあります。

カウントミス

カウントミスとはその名の通り、在庫をカウントする際に数え間違いをするミスです。

カウント作業中にほかのことに気を取られてしまうと、数を飛ばしてカウントしてしまったり、専用リーダーを使用する場合でも同じ商品を2回読み込むなどのミスが考えられます。

商品間違い

カウントすべき商品を間違え、異なる型番や品目の商品の数量を記録してしまうミスです。

特に、パッケージの形状や見た目が似ている商品で起こりやすい傾向が見られます。

棚卸表への記載ミス

商品の数量を棚卸表へ記載する際に、数字や商品の型番、品目などを誤って記載するミスです。

手作業で記載する際の単純ミスはもちろんのこと、在庫管理システムへのデータ入力時に誤ったデータを入れてしまうケースもあります。

物流における誤出荷やミスの原因とは|改善対策のポイントも解説

棚卸しを行ううえでの注意点

単純な人為的ミスを削減するためにも、棚卸し作業は慎重かつ丁寧に行うことが重要です。

しかし、それ以外にもさまざまな注意点が存在します。

棚卸し表は7年間保存する

決算書を作成した後、棚卸し表はすぐに処分して良いものではなく、税法上最低でも7年間の保存義務が定められています。

管轄の税務署から提出が求められた際にすぐに対応できるよう、破棄・紛失を防ぐために大切に保管しておきましょう。

商品の状態も確認する

棚卸しは単に商品の在庫数量を確認するだけでなく、保管状態もあわせて確認しておく必要があります。

万が一、商品に破損や汚損が認められた場合、どのように処理するのかをルール化しておきましょう。

棚卸しを効率的に行うためのポイント

自社の物流倉庫や物流拠点、店頭に並んでいる在庫商品の総量をカウントするのは多くの人手と手間を要します。

さらに、棚卸しは年度末を控えた繁忙期に重なることもあり、長時間労働の温床になることも。

そこで、棚卸しにかかる業務負担を少しでも低減し効率化する方法を検討しましょう。

在庫管理システムの導入

商品の型番や品目、数量を手作業で記入するのもひとつの方法ですが、記載ミスが発生するリスクもあります。

これを防ぐためにも、在庫管理システムや専用のタグリーダー、バーコードリーダーなどを導入し、なるべく人の手による作業をなくし自動化することが大切です。

検品作業を丁寧に行う

棚卸し作業が長時間化する要因のひとつに、実際の在庫数と帳簿上の在庫数の相違が挙げられます。

双方の数字が異なっていると、その原因を探っていかなくてはならないためです。

このような事態を未然に防ぐためには、日々の検品作業を丁寧に行うことが大切です。

特に、入出荷や返品などのタイミングでは在庫の相違が生じやすい傾向があるため注意しましょう。

アパレル・ジュエリーにおける棚卸しとは

アパレルやファッション製品、ジュエリー製品などを取り扱う店舗やメーカー、卸売事業者においても、棚卸しは欠かせない作業です。

アパレルやファッション製品の場合、同じ品目であっても複数のサイズやカラーバリエーションが存在し、それぞれのパターンに応じて在庫数量を正確にカウントしておく必要があります。

また、ジュエリー製品の場合には、商品のサイズそのものが小さく、似たようなケース・パッケージに格納されているものも多いため、商品間違いが発生するリスクもあります。

このように、アパレル・ファッション・ジュエリー製品は数ある商材のなかでも棚卸しの難易度は高く、手間もかかることから、十分な余裕をもったスケジュールを確保し作業に取り掛かる必要があります。

アパレルに特化した倉庫とは|品質管理の方法や選び方のポイントを解説

棚卸しをアウトソーシングするメリット

棚卸し作業は多くの手間を要することから、自社のスタッフだけでは対応しきれない企業もあるでしょう。

また、棚卸し作業の経験がなく、当初の計画通りに作業が進まないケースも少なくありません。

そのような悩みを抱えている企業には、棚卸し作業そのものを外部の専門企業へアウトソーシングすることも考えてみましょう。

物流業務のノウハウが豊富な専門企業へアウトソーシングすることにより、正確な棚卸し作業が実現できるほか、作業の効率性も高まり人件費をはじめとしたコストの節約にもつながります。

物流アウトソーシングの上手な選び方|導入メリットや自社物流との違い

OTSはアパレル・ファッション・ジュエリーに特化した物流アウトソーシング専門会社

取り扱う商品や商材によっても棚卸しの作業負担は異なるため、それぞれに特化した物流企業へアウトソーシングをすることが大切です。

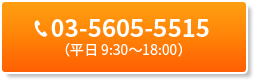

アパレルやファッション、ジュエリーといった製品を取り扱っている企業・店舗は、ぜひ一度OTSへご相談ください。

OTSは棚卸し業務だけでなく、適正な在庫管理や出荷管理、物流業務そのもののアウトソーシングも含めて幅広いサポートが可能です。

人手が不足し棚卸しまで手が回らない場合には、スタッフを派遣し業務を代行できるほか、在庫管理システムを含めた自動化・効率化のノウハウを提供することもできます。

まとめ

ここまでしてきたように、棚卸しは正確な在庫状況を把握することで納期遅れや過剰在庫を防ぐ目的があるほか、不正行為や不正会計を防ぎ経営ガバナンスを強化するといった目的もあります。

すべての在庫をカウントし正確に把握することは決して簡単ではなく、多くの人手と手間を要します。

人手不足やノウハウの不足に悩んでいる企業・店舗は、物流アウトソーシングの専門会社へ棚卸し作業の委託を検討してみましょう。

OTS PR

最新記事 by OTS PR (全て見る)

- 【オーティーエス】2025卒会社説明会開催中 - 2024年3月11日

- 不動在庫(デッドストック)がもたらすデメリットと対処法 - 2023年6月19日

- オムニチャネルとはどんな戦略?メリットを解説|成功事例も紹介 - 2023年6月14日

ブログの読者になる

メールで受け取ることができます。