当たり前のようで実はそうでないこと

こんにちは!

物流改善アドバイザーの阿藤です。

先週末は天気も良かったので

ショッピングやちょっとドライブもできていい休日でした!

最近一眼レフ(初心者用ですが)も購入したので

撮影日和でなんとも気分が良かったです!

さて、最近、物流業務寄りの内容が無かったと思うので・・・

勝手にはじめたシリーズ、

『当たり前のようで、実はそうでないこと』第1弾です。

今回は、

『システム在庫以上に出荷指示ができてしまうこと』です。

このブログを読んでくれている方は

このことをどのように感じるでしょうか?

物流に携わっている方ほど、

・在庫以上に指示は打てない方が良い、と思います。

出荷指示が来ても、現物の数がわからないと作業に入れず、

手間がかかって、業務の混乱を招く要素でもあるからです。

また、最近では、EC関連の方でも特に当たり前に感じているかもしれません。

もちろん、ECでは掲載在庫数をしっかりしておかないと、

それが、ユーザーへの欠品につながり、

そして、機会損失という、サイトの価値の損失につながるのは

いまでは当たり前になっています。

当社でも物流のシステムをオリジナルで開発していますが

在庫以上の出荷指示はエラーリストとして挙がる機能となっています。

では、どのようなケースの場合、

在庫以上に出荷指示ができるのでしょうか?

よくあるケースとしては、

販売管理システムなどの在庫管理機能を

物流機能として利用している場合はよく目にします。

販売管理システムは、『販売』視点でのシステム機能なので

例えば、卸得意先への売上を入力したい、

⇒倉庫在庫より、得意先への売上移送をかける、とした場合、

工場からの製品の仕上がりから、倉庫への着荷を待たずに処理をすると

もちろん、マイナス在庫になります。

端的に見ればいずれ入荷処理がされれば、マイナス分、入荷のプラスで

差異なしで済むのですが、現実ではその連続になるので

例えば、今日時点での倉庫在庫はいくつか、

全く分からない状態になります。

つまりは、『売り』の視点が強いと、

『管理』の要素が弱まる傾向にあり、

両社はトレードオフの関係かもしれません。

なんか、『売り(営業)』と『管理』の関係って、

どこも同じような気がしてきます。

『こっちは販売(売り)で大変なんだから、管理はしっかりやっておけよ!』

そんな対立の声がどこかで聞こえてきそうです。

その『管理』をしっかりやるにしても

そのポイントがあるのを知ってもらえると助かります。

OTS マーケティング部

最新記事 by OTS マーケティング部 (全て見る)

- 皮革品の修理を対応できるように進行しています! - 2020年5月22日

- 健康経営と新型コロナウィルスへの対応 - 2020年5月8日

- 【えるぼし認定「3」取得!!】 - 2020年1月20日

ブログの読者になる

メールで受け取ることができます。

関連記事

-

-

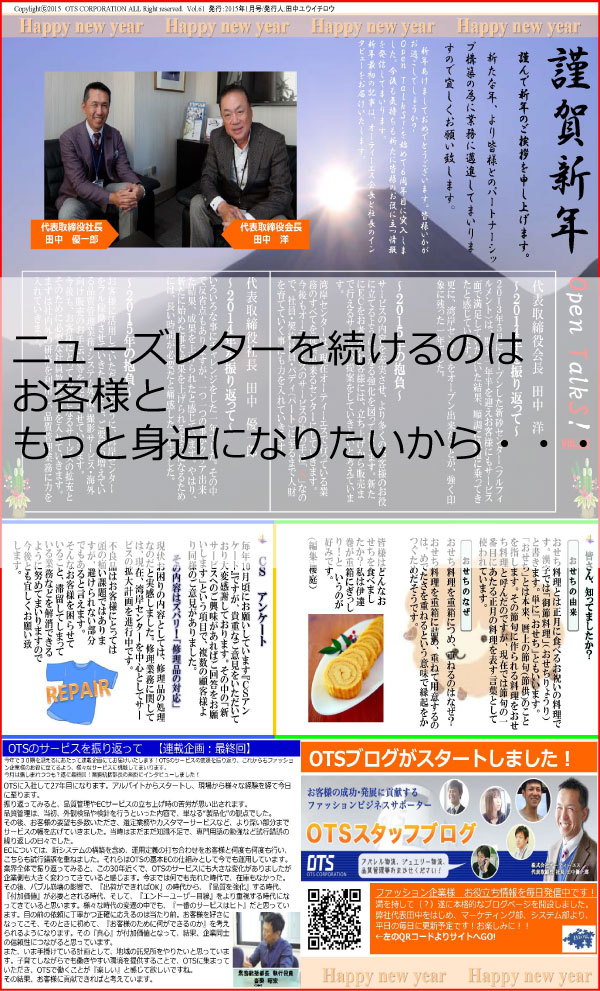

1月のニューズレターができました!

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

サスティナブルファッションについて

OTS PR

OTS PR

-

-

スポット業務でもやってもらえるの?ってよく聞かれます。

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

物流が軽視される理由・・・

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

- PREV

- お買いもの体験レポート

- NEXT

- オーティーエス社内SEのブログ 売り場の救世主もRFID!?