なぜ備蓄品は3日分必要なのか?

公開日:

:

最終更新日:2023/05/17

安全衛生

なぜ備蓄品は3日分必要なのか?

みなさん、おはようございます。

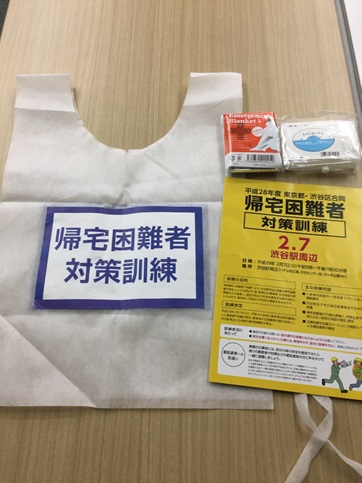

先日、東京都と渋谷区が合同で実施した「帰宅困難者対策訓練」に参加してきました。

※帰宅困難者 ・・・ 勤務先や外出先等で地震などの自然災害に遭遇し、帰宅することが困難になった者。「帰宅難民」とも呼ばれる。

どんな訓練だったかというと・・・

<想定>

休日に渋谷を訪れた際に首都直下地震が発生、鉄道などの交通機関が止まってしまい渋谷駅周辺に多数の帰宅困難者が発生。

上記の想定のもと、参加者は帰宅困難者として渋谷駅周辺から一時滞在施設までの移動や実際に一時滞在施設の滞在体験をしました。

※一時滞在施設 ・・・ 大地震等による帰宅困難者が待機できる場所を提供することを目的とした施設。

<当日の大まかな流れ>

◆渋谷駅周辺にて首都直下地震に遭遇

↓

◆代々木公園まで移動

↓

◆代々木公園で一時退避

↓

◆一時滞在施設への移動・滞在体験

↓

◆代々木公園に戻り講評・解散

全体で約3,000人の方が参加されていて、報道機関のカメラもあったり、かなり規模の大きな訓練でとても貴重な体験をさせていただきました。

代々木公園では防災関係の展示ブースもあり、自衛隊の方がカレーを振舞っていて自分も思わず並んでしまいました。

(とても美味しかったです。)

今回は東京都と渋谷区の合同実施でしたが、他の区でも同様の訓練を実施しているそうなのでみなさんもぜひ自分の住んでいる区で実施する際は参加されることをお勧めします。

さて前置きがかなり長くなってしまいましたが、今回のブログのテーマは 「なぜ備蓄品は3日分必要なのか?」です。

オーティーエスでも定期的に数量を見直し備蓄品の補充等を行なっていますが、みなさんはなぜ「3日分」なのか考えたことはありますか。

自分も今まで特に気にしてこなかったのですが、ここ最近、今回のような訓練や防災関係のセミナー等に行く機会が多く「3日」という言葉を様々な場面で耳にしたので気になって調べてみました。

実はこの「3日」というのはとても重要で、人命救助のタイムリミットと言われているのが「72時間」だからとのこと。

一般的に人間が飲まず食わずに生存できる限界の時間が72時間と言われ、過去に起こった災害の事例でも72時間を越えると生存率が急激に落ちているそうです。

そのため災害が発生してからの72時間というのは救出・救助活動が最優先に行なわれ、ライフライン復旧などの支援はその後になるので3日間は自分たちだけで何とか過ごせるよう準備しておく必要があるんです。

今回参加した訓練でも災害発生時には救出・救助活動の妨げにならないよう3日間はむやみに移動せず一時滞在施設などの安全な場所に留まってほしいとの説明がありました。

「3日分」にはこういった意味があったんです。

みなさんの自宅には3日分の備蓄品は準備されていますか?

自分もこれまで準備できていなかったので3日分の備蓄品を用意したいと思います。

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

OTS マーケティング部

最新記事 by OTS マーケティング部 (全て見る)

- 皮革品の修理を対応できるように進行しています! - 2020年5月22日

- 健康経営と新型コロナウィルスへの対応 - 2020年5月8日

- 【えるぼし認定「3」取得!!】 - 2020年1月20日

ブログの読者になる

メールで受け取ることができます。

関連記事

-

-

総務人事が考える交通安全

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

【健康優良企業(銀の認定)を取得しました!】

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

【えるぼし認定「3」取得!!】

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

【ストレスと上手に付き合う方法】

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

- PREV

- 【委員会活動を通して】

- NEXT

- 採用選考の基準ってなんだろう???