オープンブック方式の意味とは?|物流における原価についても解説

物流業界のシューゾーの小橋です。

先日のニュースでの、

「OLD NAVY 日本徹底!」は驚きましたね。

上陸してから3年・・・店舗数も53店舗と、

拡大戦略を進めている中での、今回の発表には

SCなどのディベロッパーにも衝撃だってのでは・・・

http://matome.naver.jp/odai/2146371422408736401

にしても、

ファッション業界は明るいニュースが少ないですね。

その中で、物流会社への風当たりも強くなっているように感じます。

その中で、よく聞くようになった言葉に

「オープンブック方式」 があります。

特に、外資系のブランド会社からの依頼が多いです。

■オープンブック方式

物流会社が荷主への物流費の請求方式なのですが、

どうですか? 聞いたことありますか?

別名を「ゲインシェア」とも言います。

ネット通販系では「レベニューシェア」と言われる、

売上への貢献度によって、請求額を決める方式とは

ちょいと違います。

簡単に言うと、

物流会社の収支(P/L)をすべてオープンにして、

そこに物流会社の利益をのせて請求する方式です。

なので、

物流会社は自社の手のうちをすべてみせるわけです。

物流会社の原価は、

おおまかには倉庫(建物)と人です。

倉庫には、土地・建物に関する償却費や維持費と固定資産税など

さらには、設備費や光熱費なども含まれますし、

人には、現場で働く人から、営業や経理などオーバーヘッドと言われる人件費

さらには、システムにかかわる費用も年々ウエイトが高くなっていますが、

そのあたりをすべてオープンにして荷主に提示して、そこに取り決めた利益を乗せて、

請求額を決めます。

■そもそも自社の物流比率って?

ちなみに、自社の物流費はご存知ですか?

業界の平均の物流経費率は?

ざっくり言うと、小売全般では5%前後 ネット通販では12%となります。

物流費には配送費も含みます。

自社の商品を流通されるために、必要な経費、もしくは

適正な経費って・・・・正直理解されている人は少ないと思います。

ただ ただ・・・安ければいい。

確かに、経費ですから安い方がいいに決まっていますが、

でもそれは納期などの物流品質がちゃんと守られていないと意味がないです。

■荷主と物流会社の利害関係

「物流コストは下げたい!・・・けど、サービスレベルは上げたい!」・・・とよく聞きます。

サービスレベルを上げればコストは上がる・・・トレードオフの関係にあります。

物流会社と荷主の利害も相反する関係になります。

物流会社と荷主企業は対立関係ではなく、協力して最適化を図るには

物流会社の収支をすべてオープンにして、物流そのものの改善をすすめる

そこでの、効率化を荷主にコミットする関係が必要なります。

通常 物流企業における人件費含めた、収益構造は荷主からすると

ブラックボックス化して改善の効果測定が曖昧なところがあります。

なので、

荷主企業にも物流に精通した方がいないと、そもそもの収支が物流会社として適正なのか?

改善活動が機能して、物流費のスリム化につながるのか?

それなりにハードルの高い仕組みですが、物流会社と荷主企業とは、真のパートナーとして

物流そのものを最適化するにはすばらしい仕組みだと思います。

いかがでしょうか・・・・伝わりましたでしょうか?

物流業界のシューゾーと言いながら、最近はオムニチャネルやWEBマーケティングよりの話が多かったので、物流ネタを書いてみました。

「もっと詳しくオープンブックや物流費削減の方法を聞きたい!」

・・・・などあれば、いつでもご連絡いただければと思います。

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

OTS マーケティング部

最新記事 by OTS マーケティング部 (全て見る)

- 皮革品の修理を対応できるように進行しています! - 2020年5月22日

- 健康経営と新型コロナウィルスへの対応 - 2020年5月8日

- 【えるぼし認定「3」取得!!】 - 2020年1月20日

ブログの読者になる

メールで受け取ることができます。

関連記事

-

-

学生向けインターンシップにチャレンジ!

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

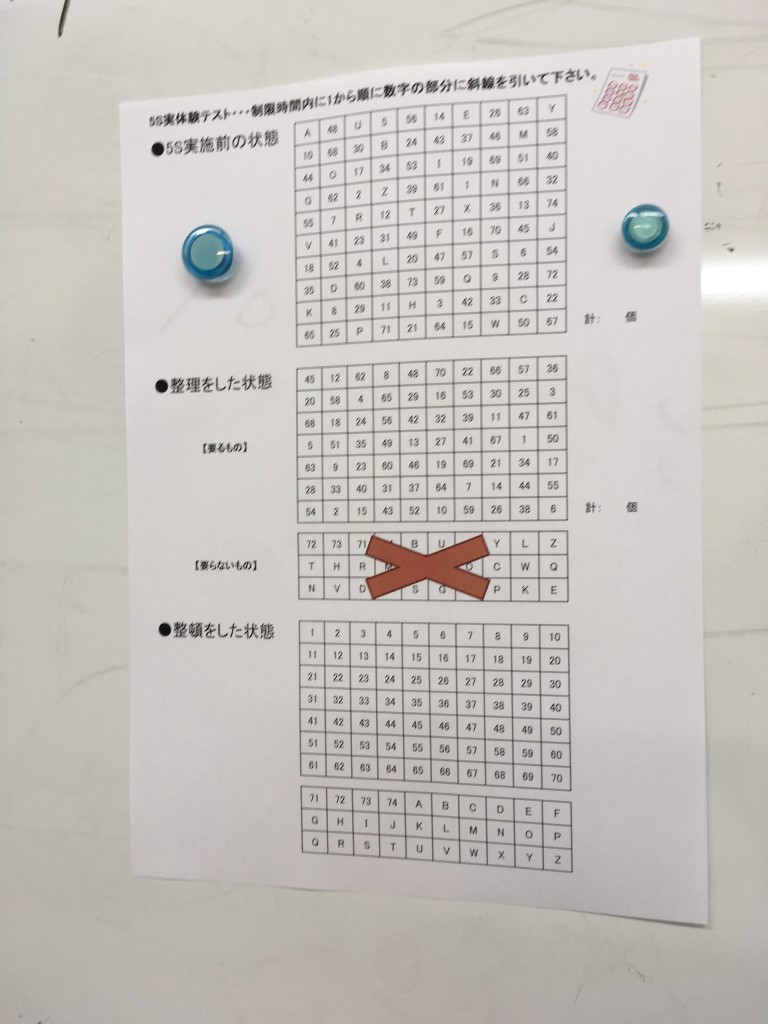

【5Sネタ】あるべき姿を示す

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

ロジスティクスと物流は何が違う?意味や目的の違いを解説

OTS PR

OTS PR

-

-

2015年も大変お世話になりました。

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

物流コスト見積りを、あともうちょっと下げる方法

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

- PREV

- 越境ECの可能性

- NEXT

- QCブログ:染色堅牢度について