【アパレル倉庫必須】検針とはどんな検査?重要性を解説

公開日:

:

最終更新日:2023/05/13

ファッション物流

アパレル製品を製造するメーカーや卸売事業者では、ユーザーの安全を守るために検針という作業が必須となっています。

その名の通り、製品に針や異物が混入していないかを調べる検査のことを指しますが、目視では検針が難しいという課題もあります。

本記事では、なぜアパレル事業者にとって検針作業は重要なのか、その理由を解説するとともに、検針はどのようにして行われるのか、検針作業を効率化する代行業者への委託と料金相場などもあわせて解説します。

Contents

物流でお困りの方、

まずは相談!

アパレルの検針とはどんな検査?

アパレル製品の工場や物流現場で行われる検針作業とは、製品に針が残っていないかを調べる検査のことを指します。

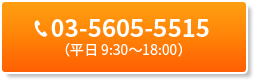

アパレル製品の製造過程では、ミシンの針やまち針などが使用されます。

通常であれば製品が完成した段階ですべての針が抜き取られ出荷されますが、稀に折れた針が残っていたり、針そのものを抜き忘れたりするミスが発生することがあります。

アパレル製品を製造する多くの現場では、作業者1人あたり1本のミシン針が与えられ、作業後にそれを回収する仕組みとなっています。

また、万が一ミシン針が折れてしまった場合でも、折れた針を確認したうえで新しい針へ交換します。

このように管理を徹底していても、針の一部が製品の内部に残ってしまうことがあるのです。

ミシン針やまち針は細く、ひと目見ただけでは分からないことが多いため、検針作業は専用の機械を使って行われることが多いです。

わずかな金属にも反応する特殊な機械を検針機とよびますが、検針機に一度通しただけでは針が検知できないこともあります。

そのため、検針作業は2回、3回と入念に行うことで針の混入を防いでいるのです。

物流における誤出荷やミスの原因とは|改善対策のポイントも解説

アパレルの検針の重要性

アパレルの検針作業は入念に行われていることがわかりましたが、なぜそこまで徹底する必要があるのでしょうか。

その理由として、アパレル製品に限らず、あらゆる製造物を提供するメーカーには「製造物責任法」とよばれる法律が適用されるためです。

通称「PL法」ともよばれるこの法律は、製造物に欠陥があってユーザーが命を落としたり、ケガをしたりした場合に、その責任をメーカーが追わなければならないことが定められています。

アパレルの検針作業が行われていなかったり、不十分なまま商品を出荷した場合、残留した針によって身体を傷つけてしまうことが考えられるでしょう。

さらに、小さな子どもがいる家庭においては、衣類に残留した針を子どもが誤って飲み込むリスクもあります。

その結果、ユーザーからメーカーが訴えられてしまうと多額の賠償金を支払わなければならず、経営を脅かしかねません。

このような事態を避けるためにも、アパレル製品を製造するメーカーは責任をもって検針作業を行い、製品の安全性を担保しなければならない義務があるのです。

貴重品を安全に郵送するための方法とは?補償やサービスを徹底解説

アパレルの検針の方法

一口にアパレルの検針といっても、検針機にはさまざまなタイプが存在します。

具体的にどういった種類があるのか、それぞれの違いや特徴も紹介しましょう。

コンベア

検針機のなかでもメジャーなのがコンベアタイプです。

その名の通りベルトコンベアに載せて検針を行う機械で、一度に大量のアパレル製品の検針ができるメリットがあります。

また、コンベアタイプの検針機は上部と下部それぞれに検針部があるため、検針そのものの精度が高いことも大きな強みです。

一方、コンベアタイプの検針機は本体のサイズが大きく、設置場所を確保するのが難しいほか、導入コストも高額であるという問題点もあります。

X線

X線とは、レントゲン撮影や空港の手荷物検査機などにも使用されている仕組みです。

アパレル製品にX線を照射し透視画像を撮影すると、異物が混入していた場合にその形状がくっきりと浮かび上がってきます。

目視検査では難しい検針作業も、X線を用いることで商品をパッケージから取り出すことなく簡単に確認できます。

金属探知機

金属探知機とは、その名の通り鉄や銅、アルミなど、さまざまな金属素材に反応する特殊な機械を用いた検針機です。

空港の保安検査場にも設置されていることでおなじみです。

金属探知機対応の検針機にはさまざまなタイプがあり、コンベアタイプからハンディタイプ、卓上型などバリエーションも豊かです。

特にハンディタイプや卓上型は、コンベアタイプに比べると導入コストが安価で手軽に導入できるメリットがあります。

検針が疎かになるとどんなリスクがある?

検針作業はアパレル製品を製造するメーカーにとって必ず行わなければならない重要な作業です。

しかし、検針作業には高額な機材を導入しなければならなかったり、検針を担当するスタッフも確保しなければならず面倒に感じることもあるでしょう。

もし、検針を行わなかったり、検針作業を疎かにした場合、メーカーにとってどのようなリスクが考えられるのでしょうか。

損害賠償請求のリスク

上記でも紹介した通り、残留した針によってユーザーがケガをしたり、子どもが誤って飲み込んでしまった場合、深刻な健康被害をもたらし訴訟問題に発展する可能性があります。

検針作業を怠っていたことが明らかになった場合、メーカーとしての責任は免れず、多額の賠償金を支払うことになるでしょう。

ケガの程度が軽ければ1件あたりの賠償金や和解金は少額で済みますが、複数のユーザーから訴訟を起こされた場合、賠償金が膨らみ経営を脅かす事態にも発展します。

製品回収にかかるコストの増大

検針作業を怠り針の残留が認められた場合、さらなる被害拡大を防止するために製品の回収をしなければなりません。

製品を購入したユーザーへ連絡をとったり、販売店へ製品の回収依頼をするために莫大なコストがかかり、損失を生む可能性もあるでしょう。

ブランド価値や信用性の低下

検針作業を怠った結果、針の残留が頻発すると自社の悪評が広まり、ブランド価値の低下や企業としての信用性を毀損するリスクもあります。

ユーザーのなかでは「ほかの製品も危ないのではないか」といった不安が広がり、買い控えが起こることも考えられるでしょう。

一度低下したブランドイメージや信用を回復するには多くの時間を要するため、手間を感じても検針作業は丁寧に行わなければなりません。

アパレルの検針代行業者に依頼するメリット

アパレル製品の検針作業には特殊な機械や設備が必要なほか、検針を担当するスタッフも確保しなければなりません。

しかし、自社にそのような設備を揃えるだけの予算がなかったり、スタッフが少なく対応が難しいというケースもあるでしょう。

そのような場合、アパレル製品の検針作業を外部の代行業者へ委託する方法があります。

検針代行業者へ依頼することで、どのようなメリットがあるのか詳しく解説しましょう。

信頼性が高く漏れやミスの心配がない

検針代行業者の多くは、複数のメーカーや店舗からの依頼を受けています。

そのため、検針作業の実績やノウハウが豊富で、高度な機械と設備、熟練したスタッフによって作業が行われます。

検針作業の信頼性が高く、検査の漏れやミスの心配が少ないことが最大のメリットといえます。

補修や加工に対応してくれる業者も

検針作業の段階で、製品のほつれや汚れなどに気付くこともあります。

検針代行業者のなかには、そのような場合でも補修や加工に対応してくれるところが多く、製品そのものの品質向上にも役立ちます。

スピーディーな作業

自社に検針機を導入したとしても、それを操作するスタッフにスキルや知見がなければ検針作業が効率化できず時間を要してしまいます。

検針代行業者では熟練のスタッフが揃っているため、自社で内製化するよりもスピーディーな検針作業を実現できます。

発送代行サービスとは|小売事業者にとってのメリットや業者選びのポイントも解説

アパレルの検針にかかる料金

実際に外部の検針代行業者へ委託した場合、どの程度の料金がかかるものなのでしょうか。

代行業者や依頼内容、依頼する規模・枚数によっても条件は異なりますが、Tシャツを例に見てみると1枚あたり10〜20円程度が相場となっています。

コートやジャケット、ボトムスなど製品の形状、サイズによっても検針料金は変わってくることもあるため、個別に見積もりをとってもらいましょう。

検針以外のアパレルにおける検品項目

アパレル製品の製造にあたっては、検針以外にもさまざまな検査が存在します。

代表的な検査項目をいくつか紹介しましょう。

規格検査

規格検査とは、サイズや原料組成、原産国、取扱内容といった機能表示が正しいか、製品のデザインや配色が正しいかを検査することを指します。

規格検査を行っていないと、たとえば「Sサイズの製品なのにMサイズのタグがついている」、「タグに誤った商品名が記載されている」、「ほかの製品とデザインが異なっていたり、ミスプリントが発生している」といった不良品が流通されてしまいます。

寸法検査

寸法検査とは、仕様書の通りに各部の寸法が仕上がっているか、脇目の曲がりや斜行(縫い目が真っ直ぐになっているか)、襟周りの生地が伸びていないかなどを検査することを指します。

ミシンの不具合や作業員のミスによって寸法に狂いが生じることもあり、寸法検査を行っていないと不良品がそのまま流通されることもあります。

外観検査

外観検査では、主に以下のポイントを検査します。

- 生地の傷・汚れがないこと

- 色ムラや色褪せがないこと

- 異臭がないこと

- 生地の表裏が正しいこと

- ステッチの形状や運針数、縫い糸の配色に間違いがないこと

- 柄のズレがないこと

- 顔料プリントの場合、染料の割れやベタつきがないこと

- 着用に問題がないこと など

アパレルの検査項目のなかでも特に見るべきポイントが多くあります。

ベテランの検査員でも見逃すことがあるため、品質維持のためにも複数の検査員でダブルチェック体制を整えているケースも少なくありません。

縫製検査

縫製検査では、縫い糸の切れや縫い外れ、目飛びなどがないことや、ボタンやホックが正常に取り付けられていること、糸始末が適正にできていることなどを検査します。

購入後間もなく糸がほつれてきたり、ボタンやホックなどが外れてしまうとクレームや返品の対象となる可能性もあることから、縫製検査は検針と同様に入念に行う必要があります。

OTSはアパレルの入荷から店頭納品までの流通加工を代行

アパレル製品の検針作業を代行している業者は数多く存在しますが、入荷から店頭納品までの流通加工をワンストップで依頼できる業者を選ぶことがおすすめです。

検針作業だけでなく、上記でも紹介した規格検査や寸法検査、外観検査、縫製検査などは手間と時間を要し、専門的なスキルも求められます。

検針作業は対応できるものの、規格検査や寸法検査は対応できないとなると、さらに別の代行業者を探さなくてはならず手間がかかってしまいます。

アパレル製品の流通加工を含めたさまざまな検査に対応している業者をお探しの場合には、ぜひ一度OTSへご相談ください。

これまで多くのアパレルメーカーや卸売事業者、小売事業者のアパレル物流を支援してきた実績があり、業務効率化や生産性向上に向けた具体的な施策を提案させていただきます。

まとめ

アパレル製品を市場に流通させるためには、単に製品をつくって終わりではなく、その後もさまざまな検査をクリアする必要があります。

特に検針は安心・安全な製品を提供するうえで欠かせない工程であり、全てのアパレル事業者は丁寧に検査を行わなければなりません。

しかし、検針作業には専門的な機械や設備、検査スタッフも確保しなければならず、人手不足や予算不足で余裕がないという企業も多いでしょう。

内製化が難しい場合には、アパレル製品の検針作業を代行している専門業者へ相談してみるのもひとつの手です。

信頼できる検針代行業者をお探しの場合には、アパレル製品の流通加工にも対応できるOTSへぜひ一度ご相談ください。

OTS PR

最新記事 by OTS PR (全て見る)

- 【オーティーエス】2025卒会社説明会開催中 - 2024年3月11日

- 不動在庫(デッドストック)がもたらすデメリットと対処法 - 2023年6月19日

- オムニチャネルとはどんな戦略?メリットを解説|成功事例も紹介 - 2023年6月14日

ブログの読者になる

メールで受け取ることができます。

関連記事

-

-

評価者研修に参加しました。

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

物流ってすごいかも・・・って感じた瞬間 ベスト5

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

OTS特製卓上カレンダー

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部

-

-

物流とロジスティクスの違い

OTS マーケティング部

OTS マーケティング部